SFAとは? MAやCRMとの違い、選び方のコツやメリット・デメリットを紹介

少子高齢化による労働人口の減少や、消費者の価値観の多様化といった社会的背景から、営業活動の効率化を課題として抱えている企業は多いです。しかし、実際には精神論で解決しようと考えてしまうことも多く、具体的な改善に踏みきれていないケースもあるのではないでしょうか。そのような状況を抜け出し、抜本的な営業活動の効率化を目指すためには、SFAの導入が非常に効果的です。今回はSFAの概要やメリット・デメリット、活用方法や導入事例まで詳しくご紹介します。

SFAとは何か

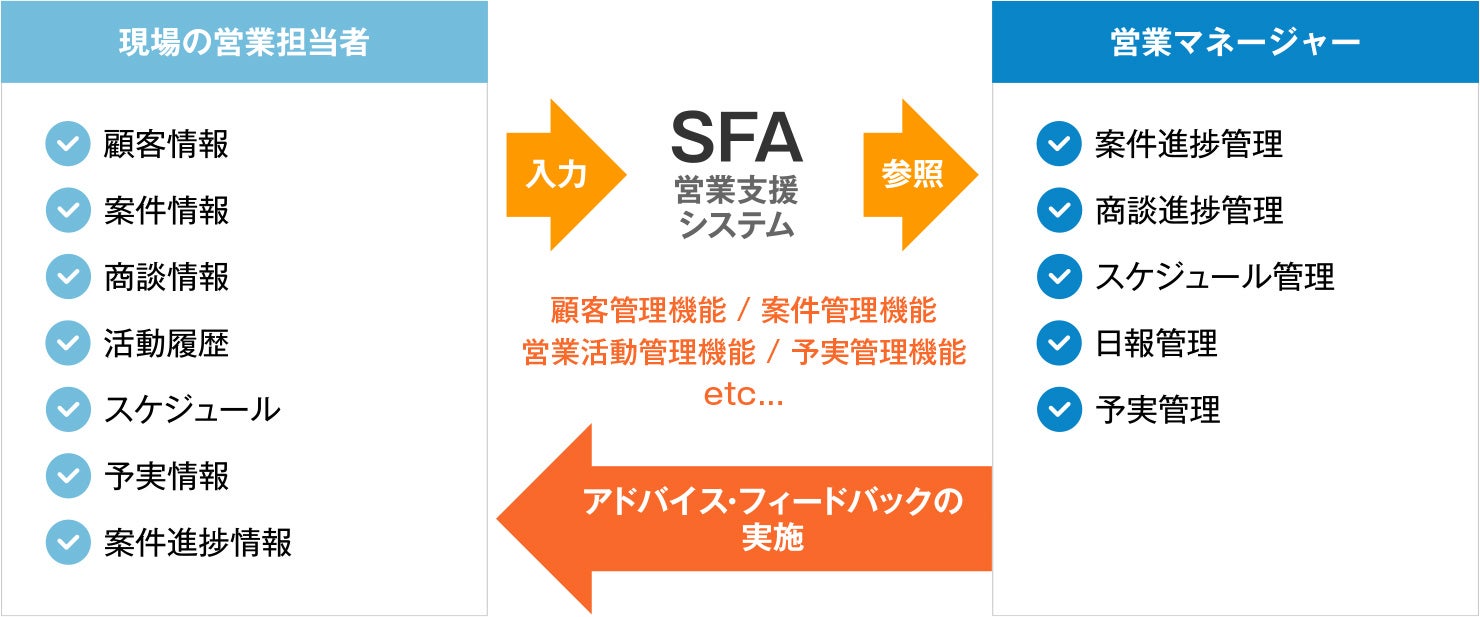

SFAとは「Sales Force Automation」の略語であり、営業活動の生産性向上や業務効率の改善を実現するためのツールの総称です。行動管理や案件管理、商談内容管理など、営業活動をサポートする機能を搭載しており、日本語では「営業支援システム」とも呼ばれています。

顧客の価値観や市場の変化から、従来の属人化した営業スタイルが通用しなくなってきており、組織的な営業活動を実施する上で効果的なSFAが注目されています。

SFAツールで対応できる業務

SFAツールは、主に以下のような業務に対応できます。

- 顧客の基本情報や商談情報、アプローチ履歴などの一元管理および共有

- 営業活動における各案件の進捗状況や詳細情報の管理

- 営業担当者の行動管理およびサポート

- 多角的な売上予測と実績の可視化

- タスクや営業プロセス全体のスケジュールの管理

上記は一例ですが、SFAツールには企業の営業活動をサポートするさまざまな機能が搭載されています。SFAの導入により、従来は属人化しがちだった営業に関する情報をスムーズに共有することが可能です。結果として、チームや部署単位での営業活動を実現し、組織全体の営業パフォーマンスの向上につながります。

SFAとMA、CRMは何が違うのか

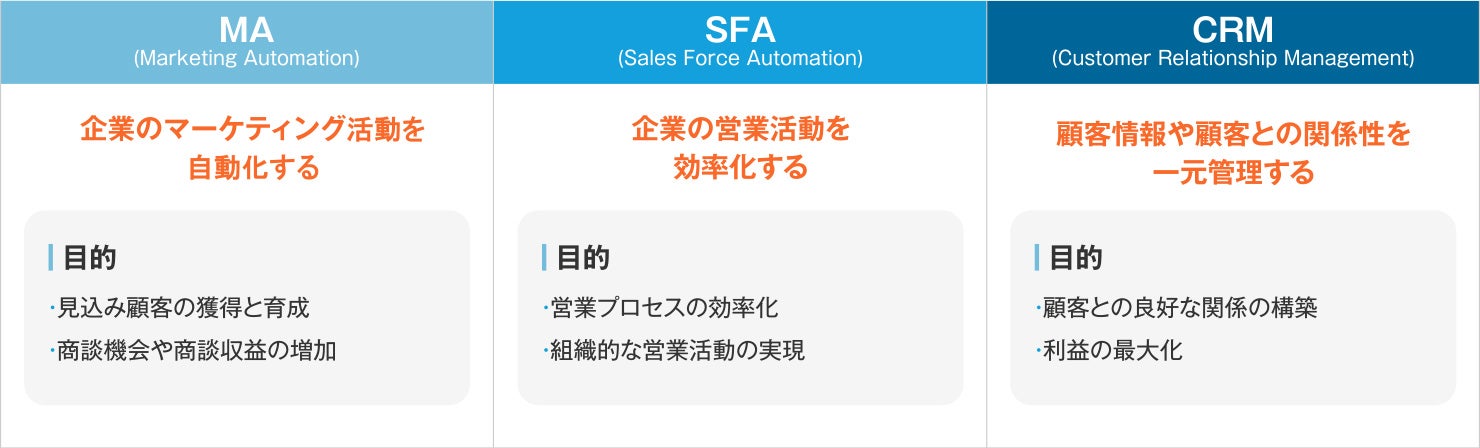

SFAと似た機能を持つツールとして、「CRM(Customer Relationship Management)」と「MA(Marketing Automation)」があります。それぞれの違いは以下の通りです。

MA:企業のマーケティング活動を自動化するツール

| 搭載機能(例) | |

|---|---|

| 見込み顧客管理 | 名刺から得た属性情報のほか、Webページの滞在時間や資料請求の有無、問い合わせ内容を一元管理します。 |

| シナリオ作成 | 見込み顧客の獲得から成約に至るまで、顧客の状態によって分岐するさまざまなシナリオの作成を行います。 |

| 顧客抽出 | 商談へスムーズに移行できるよう、スコアリング機能などを活用して、より見込み確度の高い顧客を抽出します。 |

SFA:企業の営業活動を効率化するツール

| 搭載機能(例) | |

|---|---|

| 案件管理 | 企業名、営業担当者、進捗状況、受注予定日などの項目で、営業案件の詳細情報を管理します。 |

| 商談内容管理 | 商談の履歴や提案金額など、商談に関する内容を管理でき、顧客に対するアプローチを検討する上で役立ちます。 |

| 営業活動管理 | アポイント件数や提案商材数、受注率など、各営業担当者の活動実績を確認できます。 |

CRM:顧客情報や顧客との関係性を一元管理するツール

| 搭載機能(例) | |

|---|---|

| 顧客情報管理 | 顧客の氏名や年齢などの基本情報のほか、お問い合わせやクレームの内容などを一元管理します。 |

| 顧客分析・ マーケティング支援 |

蓄積された顧客情報を元に、マーケティングに生かせるさまざまな分析を行います。 |

| プロモーション管理 | メールの自動配信のほか、開封率を分析し、配信する時間帯やキャンペーン内容を検証することも可能です。 |

SFAの主な機能

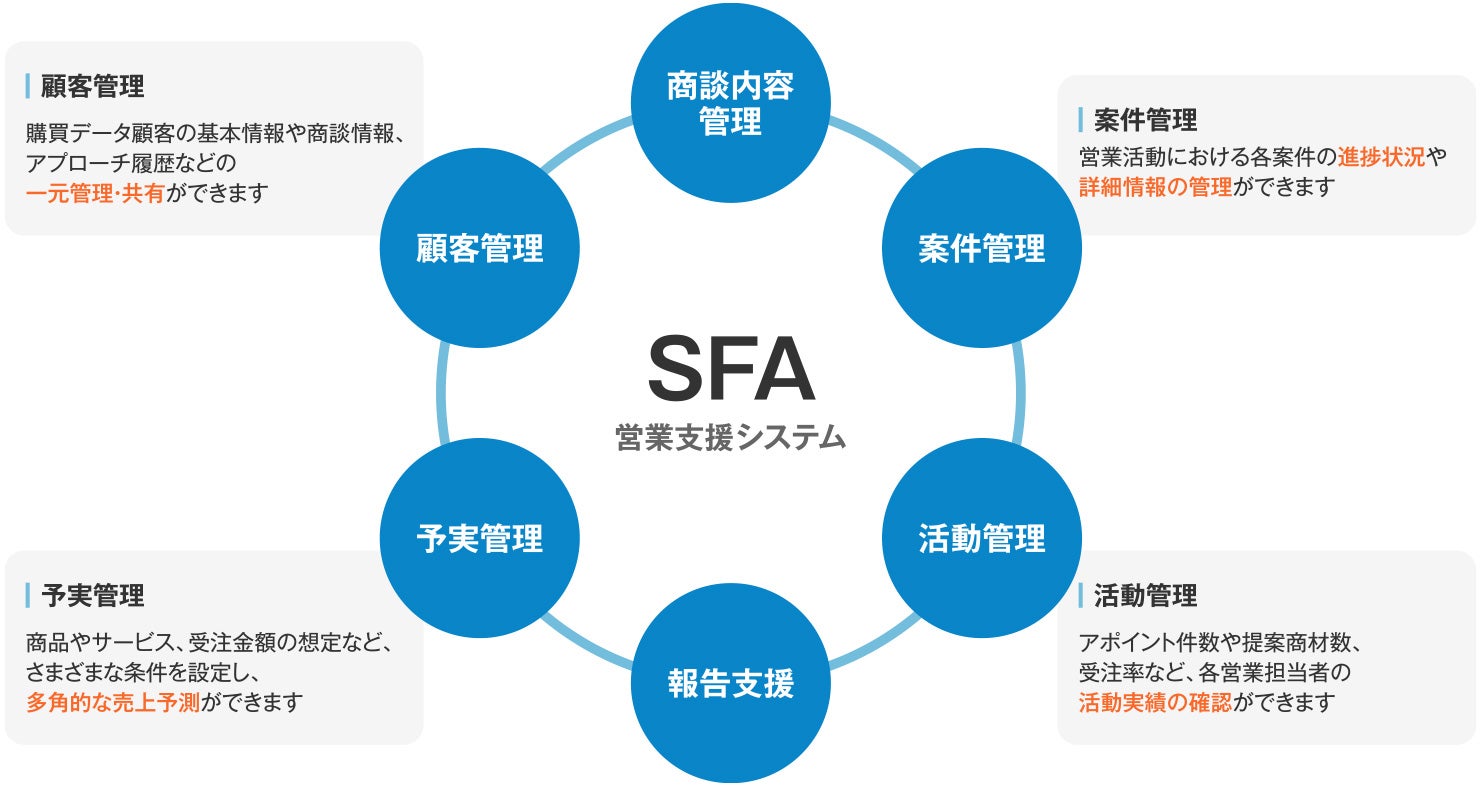

それでは、実際のSFAツールにはどのような機能が搭載されているのでしょうか。ここでは、SFAに搭載されている主な機能についてご紹介します。

案件の管理

案件を管理する機能は、SFAを代表する機能の一つです。SFAでは「営業先の企業名」「営業担当者」「進捗状況」「受注予定日」などの項目で、案件の詳細情報を管理できます。加えて、見込み顧客ごとに受注確度を設定でき、営業活動に充てるリソースの最適化を図ることも可能です。

また、マネージャーはSFAで現在の案件状況がリアルタイムで確認できるため、各営業担当者に適切な指示が出せるというメリットもあります。

顧客の管理

SFAでは、「企業名」「連絡先」「担当者」「決裁者」といった、営業に必要な顧客情報をシステム上で管理できます。複数の条件を設定し、顧客情報の検索も可能です。

CRMでも顧客情報を管理しますが、SFAはより営業活動に特化しています。例えば、名刺をスキャンするだけで、名刺に記載されている顧客情報をシステムに取り込む機能などが搭載されたSFAツールも存在します。このようなSFAを活用することで、情報を手作業で管理するわずらわしさから解放されるほか、担当者が退職した場合でも情報のスムーズな引き継ぎが可能です。

また、SFAに蓄積された顧客情報は、部署やチーム内で共有できます。これにより、情報の共有不足による機会損失を防ぐことができ、組織としての成果の最大化につながります。

活動の管理

SFAには各営業担当者の活動状況を管理する機能も搭載されています。「アポイント数」「訪問数」「提案商材数」「受注率」などの項目から、営業担当者の行動や実績を数値化して管理することが可能です。

この機能は、営業担当者の育成や評価、組織全体の営業パフォーマンスの向上といった体制面の強化に役立ちます。例えば、マネージャーが成果を挙げている営業担当者の活動を把握し、その内容を部署やチーム内で共有することで組織の営業力を底上げできます。

また、見込み顧客の獲得から成約に至るまでの各営業プロセスにおける活動実績を数値化することで、どこのプロセスに課題があるのかが明確になり、課題を克服するための取り組みがより集中的に行えます。

予実の管理

予算と実績の差を正確かつ迅速に把握することは、企業全体の売上や生産性を向上させる上で非常に重要です。SFAにはこれらをサポートする売上予測や予実管理の機能も備わっています。

これらの機能では、商品やサービス、受注金額の想定など、さまざまな条件を設定し、売上の予想着地点をリアルタイムで確認できます。また、受注確度別の管理も行え、月末や期末に売上不足によって業務が集中するのを防ぐことにも役立ちます。例えば、目標達成に向けた人員配置の早期見直しや、より受注確度の高い顧客への重点的なアプローチといった対策を練ることが可能です。

加えて、予実に関するグラフや表を用いたレポートの作成も容易であり、営業会議や戦略会議に向けた資料を準備する時間を削減できるというメリットもあります。

報告業務の支援

日報をはじめとする各種報告は営業において非常に大切です。しかしその反面、営業担当者にとっては、それらの報告が業務の負担になっているというケースも少なくありません。SFAにはそのような課題を解決するため、報告業務を支援する機能も搭載されています。

例えば、隙間時間を活用してスマートフォンからでも日報を作成・提出できる機能や、メールソフトやスケジュールアプリと連携することで日報へのデータの転記を省略できる機能などが挙げられます。

また、これら機能の活用することで、報告を確認するマネージャーや上司にとっても、日報などのフォーマットが統一され、報告内容を一元管理できることで、業務負担を軽減できるというメリットがあります。

SFAを導入することで得られるメリット

SFAを導入することで、企業は「属人化の防止」「営業活動の可視化」「顧客満足度の向上」といったメリットを得ることができます。以下で、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

属人化を防ぐ

SFAの導入により営業活動の標準化が可能です。各営業案件の属人化を防ぐことは、担当者の異動や退職などに起因するリスクを軽減する上で、非常に重要です。

従来の営業では、各担当者に顧客情報の管理を一任するという属人化した営業スタイルが採用されていました。しかしそのような状況では、人材の流出とともに企業の重要な資産である顧客情報も同時に失われる可能性が高まってしまいます。

SFAを導入することで、成功・失敗事例や、提案内容、商談情報といった各営業担当者が所持している経験や知識を企業の情報資産として活用できます。その結果、チームで成果を上げる体制づくりが促進され、組織の連携も強化されます。

営業活動を可視化する

最適な営業戦略を立てるには、各営業プロセスにおける活動の可視化が大切です。しかし、口頭や書類ベースの報告では、リアルタイムでの詳細な活動内容の共有が難しくなり、報告する営業担当者の負担も大きくなります。

SFAを導入すれば、スマートフォンなどのモバイル端末から営業活動の登録ができるなど、営業活動に関するさまざまなデータの効率的な保存・管理が行えます。そのため、営業担当者に余計な負担をかけることなく、営業活動を可視化できます。

加えて、営業活動の可視化により、マネージャーは各営業担当者の課題を把握しやすくなり、より的確な指示や最適な営業戦略の立案も可能になります。

売上予測が可能になる

企業の業績向上には、適切な「予算管理」「人員配置」「在庫管理」を行うことが重要であり、そのためには正確な売上予測が必要です。

SFAでは営業活動の記録や顧客情報を一元管理できるため、営業担当者それぞれが日々の営業活動の内容を入力するだけで、自動的に売上を予測してくれます。また、対象期間や商品、営業担当者などの条件を細かく設定した上で分析することも容易です。

また、SFAは情報共有を行う上でも有用で、算出した売上予測を営業部門だけでなくマーケティング部門とも連携して活用することで、より総合的かつ多角的なアプローチが行えるのも大きなメリットといえます。

行動のタイミングをつかめる

顧客は常日頃からより良い商品やサービスを探し求めており、営業担当者が報告や情報共有のために費やした1日のタイムラグでさえ、失注につながる可能性があります。

SFAの導入により、情報共有や報告にかかる時間を極力削減し、顧客のニーズに合ったタイミングで行動を起こすことが可能です。適切なタイミングで行動すれば、売上や受注率などの成果を最大化でき、ひいては企業の業績アップにつながります。

また、営業活動の履歴などから各営業担当者の状況を把握できるため、仮に商談などで該当の担当者が空いていない場合でも、手が空いているほかの営業担当者が代わりに対応することも可能です。

ノウハウを共有できる

各営業担当者が所持しているノウハウやナレッジを共有できることも、SFAを導入する大きなメリットです。例えば、受注に結びついた商談の成功体験や、実際に商談で使用した営業資料などをデータで共有できます。

SFA上に蓄積されたノウハウやナレッジは企業の情報資産となり、個々人の営業力の強化はもちろんのこと、チームとして成果を上げる仕組みづくりにも大いに役立ちます。

また、各営業担当者はSFAで共有されたノウハウやナレッジをもとに自己研さんが可能になるため、営業担当者の教育コストが削減できることも情報共有のメリットといえます。

顧客満足度が向上する

SFAの導入は、顧客満足度の向上にも大きく影響します。なぜなら、SFAによって営業活動を組織化することで、顧客対応の均一化を実現できるからです。常に一貫した顧客対応は、顧客からの信頼獲得につながります。

また、これまで挙げてきたメリットもすべて、顧客満足度の向上に寄与します。営業活動の属人化を防ぐことや、顧客のニーズに合ったタイミングで行動を起こすことなど、SFAを導入し、一つひとつの業務を改善していくことで、おのずと顧客満足度も向上していきます。

ビジネスを拡大していく上で、顧客満足度を向上できることは何より大きなメリットです。

SFA導入の際に考えられるデメリット

SFAを導入する際に考えられるデメリットとしては、以下のようなものがあります。

- 金銭的・時間的なコストが発生すること

- 運用に関する従業員の協力が不可欠であること

SFAの導入には、金銭的なコストのほかにも、設計や運用にあたっての時間的なコストも発生するため注意が必要です。SFAを導入することは、企業としての“投資”といえます。より効果的な投資にするためにも、導入前に無料トライアルなどを活用するのが有効です。

また、SFAでは運用に関する従業員の協力も必要不可欠です。SFAは営業に関するさまざまなデータを蓄積していくことで、その真価を発揮します。新しいことに対して心理的な抵抗を覚える人も多いため、事前に研修会やセミナーを開催するなど、従業員の協力を得るための取り組みが必要です。

SFAツールの導入費用の目安

SFAの導入には「初期費用」「月額費用」「カスタマイズ費用」といった導入費用が発生します。費用対効果を検証する上で特に重要な「月額費用」に関しては、機能やサービスに応じて、大まかに低価格帯・中価格帯・高価格帯の3つに分けることが可能です。

-

低価格帯のSFA:無料~数千円

この価格帯のツールは「顧客管理」「案件管理」といった基本的な機能は備えていますが、高度な分析や予測はできない場合が多いです。 -

中価格帯のSFA:数千円~1万円前後

基本的な機能に加え、「メールや電話の自動化」など、応用的な機能も搭載されています。カスタマイズ性や連携性も高く、コストパフォーマンスに優れているツールが多いです。 -

高価格帯のSFA:2万円前後~5万円以上

非常に高度な機能を搭載しており、AIやビッグデータを活用するなど、より精度の高い分析や戦略の立案が可能です。カスタマイズや拡張も自由にできるため、大企業向けのツールといえます。

「初期費用」の一般的な相場は0円から数十万円程度で、クラウド型のSFAでは初期費用が無料であることが多いです。また「カスタマイズ費用」に関しては、カスタマイズ内容によって変動するものの、一般的には数十万円から数百万円程度かかるとされています。

SFAの上手な活用方法

SFAは、適切に運用することでより大きな効果を発揮します。ここではSFAのより効果的な活用につながる、上手な活用方法をご紹介します。

売上を計画的に積み上げるために活用する

営業活動では、計画的に売上を積み上げることが求められます。SFAはアポイントから成約までの各営業プロセスを細分化・可視化し、営業活動のパイプライン管理を実現します。これにより、設定した売上目標から、どのタイミングでどれぐらいのリソースが必要なのかを逆算でき、計画性を持って売上を積み上げることが可能です。

SFAによるパイプライン管理の実現は、自社の営業課題がどのフェーズにあるのかを早急に把握し、改善に向けた対策を検討する上でも非常に重要だといえます。

明確な目標値設定に活用する

SFAでは各営業担当者の課題をはじめ、チームや部署としての改善点を把握できます。例えば、アポイント率が低い、商談まではスムーズであるにも関わらず成約率が低いなど、成果が上がらない原因の可視化が可能です。

このようにSFAで課題を明らかにしながらデータに基づいた分析を行うことで、これまで以上に明確な目標値の設定ができるようになります。また、その目標値から具体的な現場の行動まで落とし込むことによって、PDCAサイクルを回しながら組織全体の営業力を向上できます。

外出先で利用する

クラウド型のSFAを導入することで、外出先からでもモバイル端末などを通じてシステムにアクセスできます。SFAを効果的に活用するには、この利点を生かして、どのように業務を効率化していくのかを検討することも大切です。

具体的には、アポイントとアポイントの間の隙間時間に日報を作成することや、商談後すぐに結果をマネージャーに報告してフィードバックを仰ぐことなどが挙げられます。また、GPSと連動している場合は、効率的な営業訪問を行うためにどのルートで客先を回るべきか、といったことも確認できます。

CRMと連携する

SFAは、CRMやMAなどと連携することで、さらにその効果を発揮します。そのため、すでに何かしらのシステムやツールを導入している場合は、それらとSFAを連携させることでより効果的に活用できます。例えば、CRMと連携すれば、「商談に合わせた営業担当者の割り当て」「見積書の作成」「リマインドメールの送信」といった業務の自動化が可能です。

既存のシステムと連携できなかったという事態を避けるためにも、SFAの導入時にはどんなシステムやツールと連携できるのかを念入りに確認することが重要です。

MAでできる3つのこと

SFAとともに語られることの多い用語として、MA(Marketing Automation)があります。SFAとMAの違いはこの記事の序盤で述べた通りですが、ここではもう少し具体的にMAでできることをご紹介します。

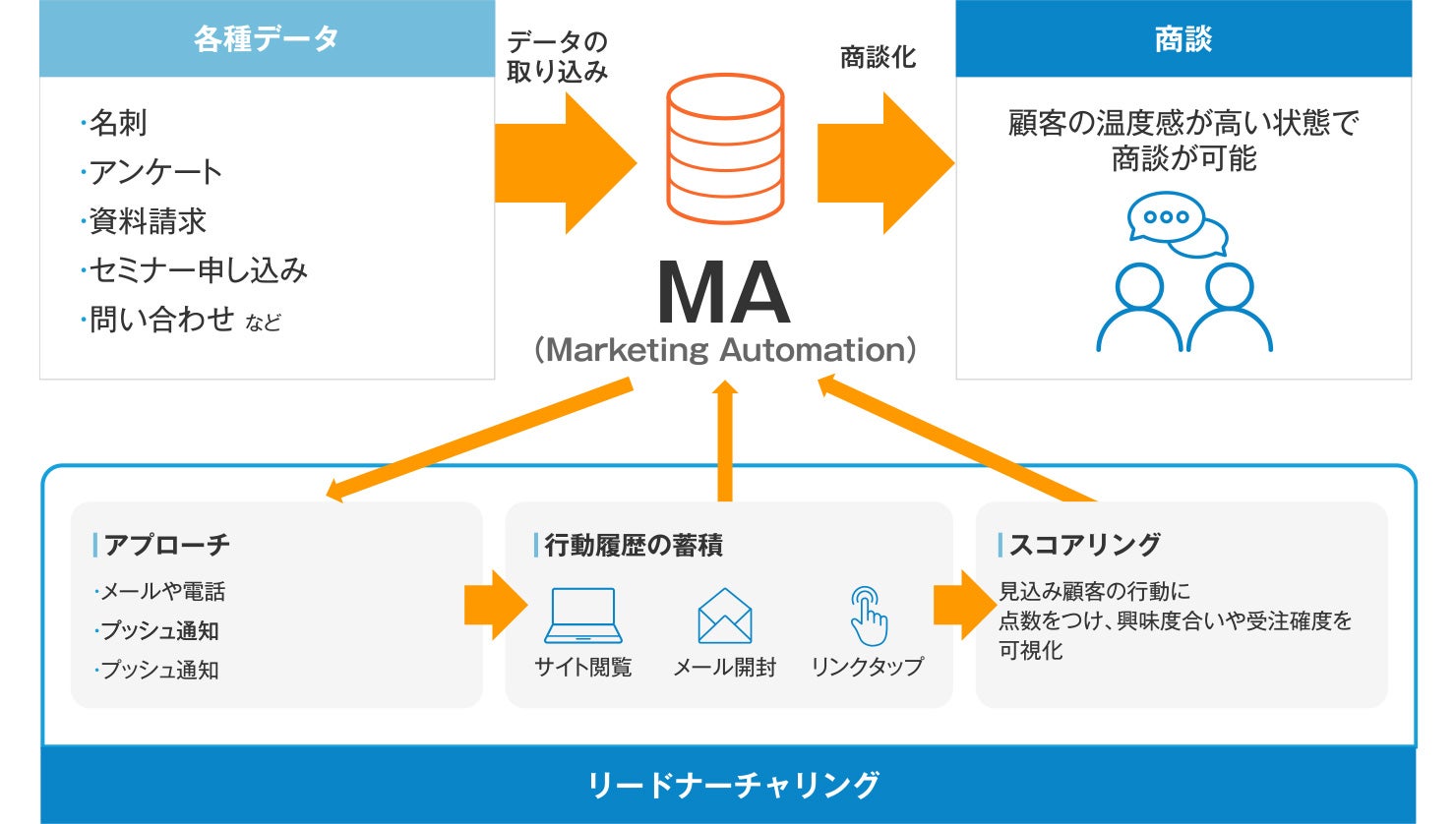

リードナーチャリング

リードナーチャリングとは、見込み顧客(リード)を育成(ナーチャリング)する活動のことを指します。見込み顧客に対して「メールや電話」「アプリ内でのプッシュ通知」「リターゲティング広告」などを活用し、購買意欲を高め、見込み顧客から顧客へ引き上げます。

MAでは、顧客情報を参照したメールマガジンの送付や、行動履歴に応じた最適なセミナー紹介など、リードナーチャリングの効率化が可能です。

リードの状況に沿ったきめ細かなアプローチ

MAには、見込み顧客の獲得から成約に至るまでの経緯を予測し、シナリオを設計する機能が搭載されています。このシナリオでは「いつ・どこで・誰に・何を・どのように」といったさまざまな分岐が用意されており、これを活用することで、見込み顧客の状況に合わせたきめ細かなアプローチの実施が可能になります。

具体例としては、過去5日以上アクションがないユーザーに対するステップメールの送信や、サービス比較ページを閲覧中のユーザーに対するお問い合わせフォームへのポップアップ通知などが挙げられます。

スコアリング

MAには、見込み顧客の行動に点数をつけて、興味度合いや受注確度を可視化するスコアリング機能が搭載されています。この機能により、見込み顧客ごとにアプローチの優先順位を決めることができ、より効果的な営業が可能になります。

例えば、「メールを開封したら1ポイント」「ランディングページを訪問したら3ポイント」「資料請求をしたら10ポイント」という具合に細かく条件を設定し、一定の基準ポイントを超えたらアプローチをかけるといった戦略を立てることもできます。

SFAとMAの連携するメリット

MAはSFAと連携することで、さらなる相乗効果を生み出します。ここでは、SFAとMAを連携するメリットについてご紹介します。

商談を円滑に進められる

SFAとMAを連携することで、見込み顧客の情報を一元管理することができます。そのため、営業担当者は商談に至るまでの経緯や、見込み顧客の温度感などを把握した上で商談に臨むことができ、今まで以上に商談を円滑に進めることが可能になります。

また、営業部門とマーケティング部門の連携が強化され、見込み顧客の引き渡しがうまくいかないことで商談のタイミングを逃すことを防止できるのも大きなメリットです。

クロスセル、アップセルにつなげやすい

顧客の状況は常に移り変わり、それに合わせて顧客のニーズが変化することも珍しくありません。SFAとMAを連携しておくことで、成約後も顧客の状況を追跡することが可能です。これにより、仮に顧客のニーズが変化した場合でも、タイミングを逃さずクロスセルやアップセルの提案を実施できます。

失注顧客に対応できる

営業には失注がつきものですが、SFAとMAを連携することで失注顧客を改めて受注につなげられる可能性があります。

「必要性を感じているものの予算が合わない」「そもそも必要としている機能がない」など、商談の失注理由はさまざまです。しかし、失注したからといって顧客との関係を断たず、SFAとMAによって関係性を継続させ、顧客のニーズに合った商品やサービスを開発できた際などに、再度アプローチすることで受注につながるケースもあります。

スコアリング精度を上げられる

SFAとMAを連携すれば、上記でご紹介したスコアリングの精度を上げることができます。「実際に商談を行うと想定よりも購買意欲が低かった」という経験は、営業担当者であれば一度は体験したことがあるのではないでしょうか。

このような商談後、MAで算出したスコアリングとSFAの商談記録を照らし合わせることで、本当に顧客の温度感が高まっていたのか、その妥当性を確認できます。この確認によって、MAのスコアリングの精度はより向上し、以降はより購買意欲が高い顧客に絞って商談を実施できるようになります。

SFAの運用を定着させるためのポイント

SFAの効果を実感するためには、長期的に運用していくことが不可欠です。そのような運用を実現するために、ここではSFAを定着させる上でのポイントについてご紹介します。

社内での定着率を上げる

SFAの運用を定着させるには、社内での定着率を上げるのが一番の近道です。社内の定着率が上がることで「周囲の人がSFAを活用しているから自分も使おう」という心理が働き、結果としてSFAの運用が企業文化として根づいていきます。

しかし、そもそも社内での定着率を上げることが難しいケースもあるでしょう。その対策として「社内にサポート窓口を設けるなど、従業員がSFAを利用しやすい運用体制を整備すること」や「SFAツールの利用状況を社内評価の基準に組み込み、利用を促進すること」などが挙げられます。

また、現場の従業員までSFAの必要性が伝わっていないことも意外と多くあります。説明会やセミナーなどを開催し、現場までSFAの重要性を落とし込むことも、社内での定着率を上げるためには大切です。

スモールスタートで始める

SFAの導入は、さまざまなメリットをもたらす反面、既存の業務プロセスや業務内容が大幅に変わるため、現場で混乱や不満が生じることも少なくありません。そのため、全社的な導入を一度にまとめて進めるのはあまり賢明とはいえず、部署やチーム単位でのスモールスタートで進めていくのが良いといえます。

また、スモールスタートから始めることで、現場の混乱を必要最低限に抑えられるほか、導入する上で何か問題点が発生した場合でも、それらを解決しながら導入を進めることが可能です。

スモールスタートによって、SFAツールを社内に最適化した上で導入を進めることができれば、従業員から不満が上がってくることも少なくなり、結果としてSFAの運用の定着につながります。

SFAの選び方のコツ

数多くのSFAがリリースされているなかで、実際にどのツールを選択すればよいかわからないというケースも多いのではないでしょうか。ここでは、SFAを導入する上でのツールの選び方のコツをご紹介します。

クラウドサービスを選ぶこと

SFAツールの提供形態には、オンプレミス型・パッケージ型・クラウド型の3種類があり、その中でも特にお勧めなのがクラウド型のSFAツールです。理由としては、「導入コストが低く、短期間で導入できること」「スモールスタートで始められ、規模に合わせた拡張が可能であること」「モバイル端末などで、外出先でもシステムにアクセスできること」などが挙げられます。

もちろん社内の状況によって選択すべき提供形態は変わりますが、クラウド型を選択すれば、基本的にどのような状況でも対応しやすいことは事実です。

使いやすいこと

実際にSFAツールを活用するのは現場の従業員です。そのため、現場で使いやすいかどうかを確認することも、ツールを選定する上で重要だといえます。具体的には、インターフェースの見やすさ、入力項目のシンプルさ、モバイル端末からの入力可否などをポイントに判断するのがよいでしょう。

また、ほとんどのSFAツールでは無料トライアルが設けられており、数週間無料で使用できます。実際に無料トライアルで営業担当者にも使用してもらい、現場からの意見を吸い上げた上でツールの選定を進めていくことが大切です。

機能・拡張性が十分であること

SFAを選定する際には、自社の目的に即した機能を搭載しているか確認することも重要です。ツールの導入自体が目的にならず、SFAの導入で何を改善したいかなど、目的をできる限り具体的かつ明確に設定し、その目的を達成するための機能が搭載されたツールを選ぶ必要があります。

また、SFAはほかのツールとの連携によって活用の幅が大きく広がるため、ツール自体の拡張性を確認することも大切だといえます。例えば、CRMやMAと連携すれば、見込み顧客の獲得から成約後のアフターフォローに至るまで、営業活動全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。

カスタマイズがしやすいこと

SFAツールの導入時には、より使い勝手をよくするために、必要に応じてカスタマイズを行うこともあります。そのため、ツール自体のカスタマイズ性について確認することも大切です。

カスタマイズできる具体的な項目としては、「案件管理」「日報管理」「顧客管理」「タスク管理」などがあり、自社の営業業務に合わせて項目の追加や削除、並べ替えや配置変更が行えます。ただし、大幅なカスタマイズには別途費用が発生する可能性もあるため、その点には注意が必要です。

サポート体制が万全であること

サポート体制が万全であるかどうかも、SFAツールの選定時に確認する必要があります。特に初めてSFAツールを導入する場合は、どのように機能を活用していけばよいのか、社内へ定着させるためにはどのような対策が必要かなど、わからないことも多いです。サポート体制が万全であれば、安心してスムーズにSFAの導入を進めることができます。

ベンダーによってサポート体制はさまざまであり、メールや電話でのみ対応している場合もあれば、セミナーや研修会を無料で開催していることもあります。自社の状況に応じて、必要なサポートを受けられるかどうか、入念な確認が必要です。

活発なユーザーコミュニティがあること

活発なユーザーコミュニティがあるのかを確認することも重要な視点です。よくあるSFA導入時の悩みとして、社内への定着が思ったより進まないことや、効果が出るまで時間がかかるのを想定していなかったことなど、期待と現実にギャップが生じることが挙げられます。

この悩みを解決するために役立つのが「ユーザーコミュニティ」です。コミュニティ内でユーザー同士が成功事例やノウハウなどの情報交換を活発に行うことで、相乗効果でより効果的にツールを活用できるようになり、期待と現実のギャップを埋めることにつながります。

セキュリティに問題がないこと

SFAでは多くの顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティに問題がないかは必ず確認すべき項目です。万が一、顧客の情報を漏洩させてしまった場合、自社の信用を失ってしまうと同時に、取引先である顧客にも多大な損失を与えてしまう可能性があります。

具体的には、システムのログインに2段階認証が採用されているか、権限設定を細かく設定できるか、ベンダーがプライバシーマークを取得しているかなどを確認するとよいでしょう。また、ツールの導入実績として、金融機関や政府機関など厳重なセキュリティが必要な企業・組織に導入された実績があるどうかも、一つの目安となります。

常にアップデートされていること

ITの世界は日々進化しており、SFAに関しても時代の変化に合わせたアップデートが求められます。仮にアップデートが実施されない場合、ほかのシステムとの連携性が失われてしまったり、そもそものツール自体の機能が時代遅れになってしまったりする可能性があります。そのため、定期的にアップデートが実施されているのかどうかも、ツールを選定する上での重要なポイントです。

SFAツールは企業の投資であり、導入後は長く使い続けるツールです。企業として時代の変化に取り残されないためにも、常にアップデートされているSFAツールを選定することが大切といえます。

SFAの活用事例

ここまで、SFAの概要やメリット・デメリット、ツールの選び方のコツなどをご紹介してきました。ここからは実際にSFAを導入し、活用に成功した事例をご紹介していきます。

【製造事業】新規サービスの立ち上げに伴い、SFAで営業管理の土台を構築

オートメーション関連のある大手企業は、新規サービス立ち上げに伴いSFAを導入しました。新規サービスで顧客が増えていく前に、営業管理の土台構築が目的です。サービスの発展度合いに合わせてカスタマイズ可能なSFAを導入することで、最初はスモールスタート、その後徐々に拡大していくという運用を実現。サービスが発展した今では、月間200件を超える商談を約30名の担当者で管理しています。

また、この企業ではSFAを活用し、取引先企業のデータを更新するための時間を削減することにも成功しています。これまでは一つひとつの企業情報を手作業で整備しており、その作業に少なくとも1時間はかかっていましたが、SFAで自動化した現在は5分程度にまで短縮できています。

営業やマーケティングはデータを入力するのが仕事ではなく、データを生かすことが仕事です。できるだけコア業務に注力できるように、データ更新などの業務を簡素化できることも、SFA導入の大きなメリットといえます。

【農業事業】ヒアリング型の営業スタイルで、一人ひとりと向き合った個別対応を実現

農業事業を展開しているある協同組合では、地域農業の担い手を求めて訪問活動を行っており、その活動状況を管理するためにSFAを導入しています。この組合では今まで営業活動を行ったことがなく、営業という概念自体もありませんでした。しかし、訪問活動では個々人と良好な関係を築いていくことが重要であり、そのためにはヒアリング型の営業スタイルが必要です。

そこでSFAを導入し、相手のニーズや課題を把握するための訪問活動が行える体制を整え、活動で得た情報を蓄積・共有できる仕組みを確立。これにより、従来のローラー作戦のような画一的な手法から脱却し、一人ひとりと向き合った個別対応を実現できています。また、訪問活動で得た情報を各事業部門へ共有することで、企画提案や事業改善に役立てられています。

クラウド型のSFAを導入したことで、日本全国に散らばる数千人の訪問活動担当者の情報を一元的に集約できており、ツール上の掲示板では日々さまざまな情報交換が行われています。

【エネルギー事業】SFAで入力負担を軽減することで、データの蓄積に成功

エネルギー事業を手掛けるある大手企業では、従来の業務管理システムで不便に感じていたことを改善するために、新たにSFAを導入しました。この企業では、情報分析や議事録の記録のために、以前から業務管理システムを導入していましたが、「入力業務の二度手間」や「情報共有の煩雑さ」から顧客情報の蓄積が思うようにいかず、当初の目的を達成できていないという課題を抱えていました。

エネルギーの自由化により競合他社との競争が激化する中、何とかして業務効率を改善したいと考えた結果、カスタマイズが容易で使い勝手もよいSFAを新たに導入することに。従来の業務管理システムは自由入力形式でしたが、SFAではプルダウン形式で選択肢を選ぶだけで入力できるため、現場の負担も軽減されました。

SFAを導入して半年がたった頃には、データの蓄積もうまく進み、分析したデータを実際の営業活動や商談に生かすことに成功しています。

【金融事業】リードタイムが長いBtoBの事業モデルにも対応

クレジットカード事業を中心にさまざまな金融事業を展開しているある大手企業では、事業モデルの変化に伴ってSFAを導入。この企業ではもともとBtoCの事業モデルが中心でしたが、事業展開を進めていくなかでBtoBの事業モデルにも目を向ける必要がでてきました。

BtoB事業は、BtoC事業と比較してリードタイムが長いため、より顧客情報の継続的な管理が必要になります。また、顧客情報を営業担当者のみならず、必要に応じてステークホルダーなど多方面に共有しなければならない場合もあります。SFAの導入は、そのような業務を効率化するのにうってつけでした。

SFAの導入後は、過去にExcelなどで行っていた管理業務をすべてSFAへ集約したり、現場の従業員との意見交換会を実施したりと、社内に定着させる工夫も行いました。結果としてBtoB事業の展開もうまく進み、リアルタイムで情報共有ができるようになったことで、案件推進のスピードも向上しています。

まとめ

今回はSFAについて詳しくご紹介しました。SFAを導入することで、企業は営業活動を効率化できるほか、従来の属人化した営業スタイルから脱却し、組織的な営業を実現できるようになります。

Sky株式会社では、「営業支援」「顧客サービス」「マーケティング支援」「フィールドサービス」といった多様な機能を搭載したSFAツールである「Microsoft Dynamics 365 Sales」の導入支援サービスやカスタマイズ支援サービスを提供しています。SFAにご興味がある場合は、ぜひSky株式会社までお問い合わせください。