BIツールとは? 基本知識や機能、成功事例を紹介

近年、ビジネスの現場において「データドリブン経営」という言葉が頻繁に使われるようになりました。これは、個人の経験や勘だけに頼らない、客観的なデータに基づいた判断の下でマーケティング活動や企業経営のかじ取りを行うことを意味します。そんななか、企業の内外に眠る膨大なデータを自動で収集・分析し、業務改善や事業推進につなげることが可能な「BIツール」が注目を集めています。この記事では、BIツールの概要や具体的な利用場面、選び方のポイントや成功事例などについてまとめています。

BIの意味とは何か

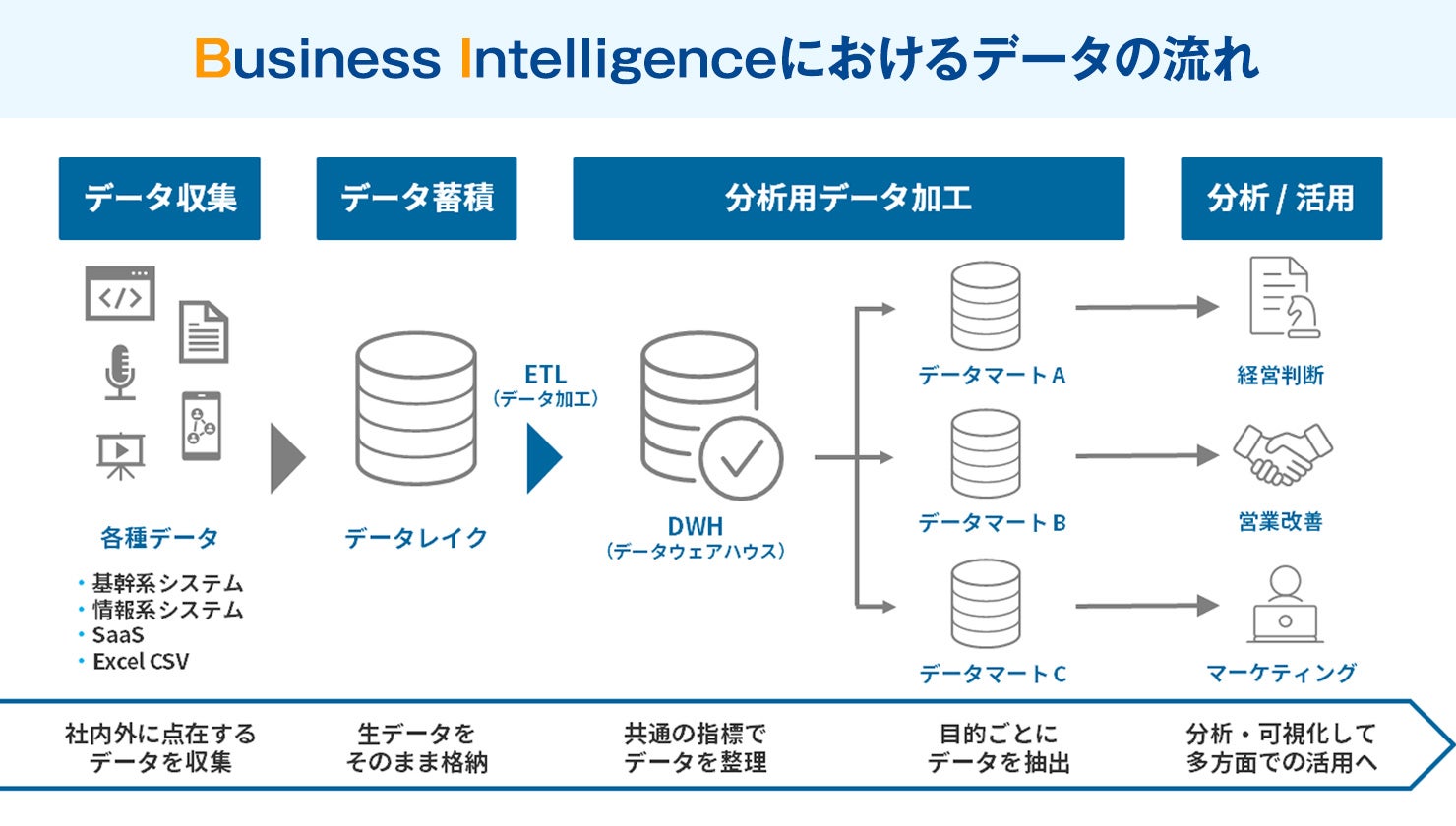

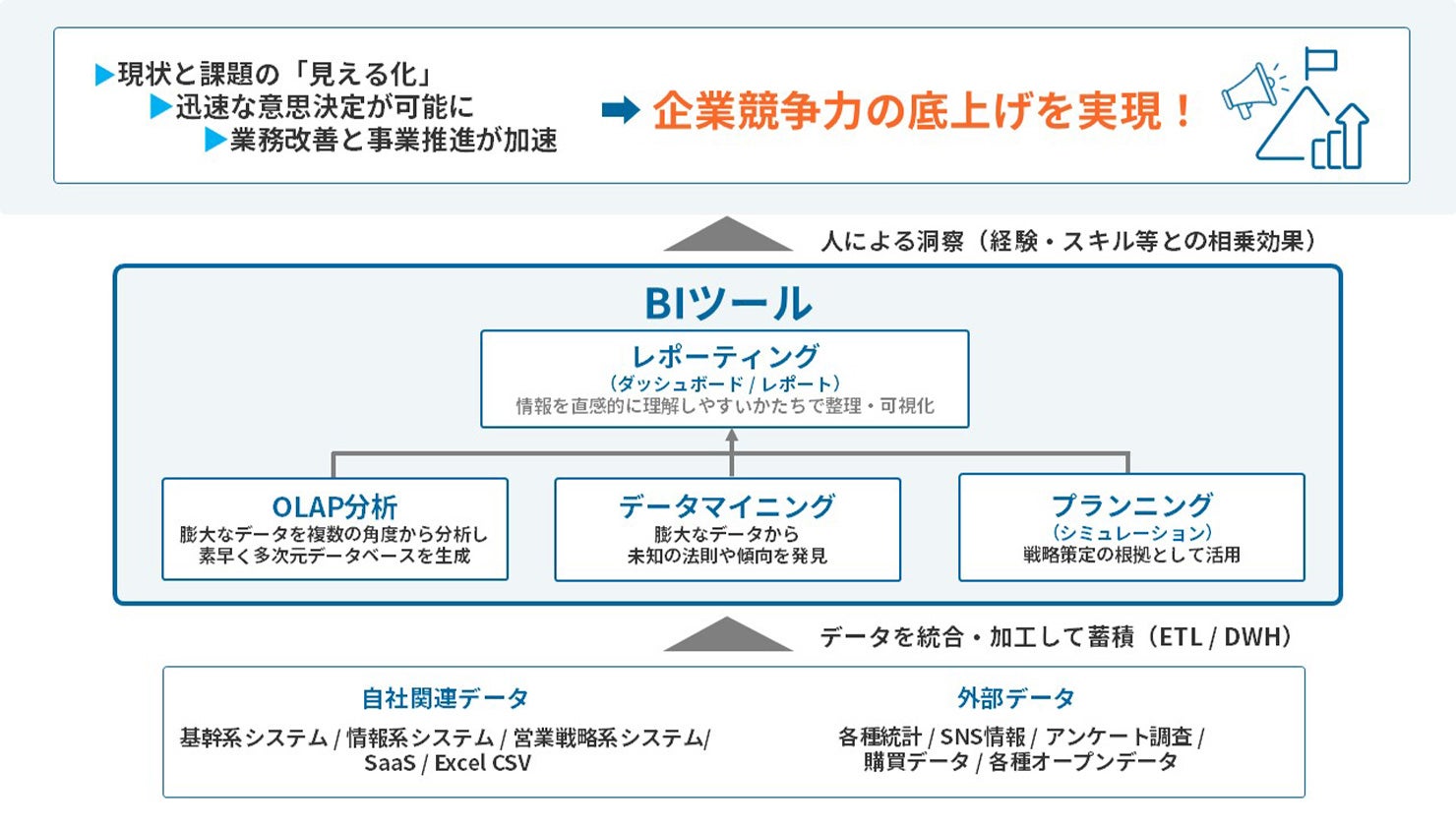

BIとは「Business Intelligence(ビジネスインテリジェンス)」の略で、売上の推移やユーザーの声、競合他社の情報など、企業がアクセスできる膨大なデータを収集・蓄積・分析し、事業推進や経営上の意思決定に生かす手法のことです。BIによって、データという明確な根拠に基づいた説得力のある判断、データドリブン経営が可能となります。

BIを実現するには「BIツール」の活用が欠かせません。BIツールはシンプルな操作でデータの集計や可視化ができるため、膨大なデータの分析について専門的な知識や経験を持つ人材が社内にいないという場合でも、意思決定の質やスピードの向上に役立てられます。

BIという概念そのものは1980年代後半から使われていますが、当初はコストやハードウェアの性能、扱える人材の少なさなどを理由に、広く普及するには至りませんでした。現在では、直感的に扱えるGUI操作に対応し、あらゆるフォーマットのデータを取り込めるBIツールが安価に利用できるようになったため、非常に多くの関心を集めています。

なお、BIツールの形式にはオンプレミス型とクラウド型があり、ツールによって力を入れている機能も異なるため、自社の活用目的に応じて選ぶことが大切です。

BIツールを導入する主な目的・理由

BIツールを導入する主な目的は、膨大なデータの中から必要な情報を抽出して分析・可視化。それらを事業の推進・改善につなげることです。データ活用における重要かつ煩雑なステップを半自動で行えるため、幅広く役立てられます。

1.データを収集・蓄積・統合する

BIツールによって、データの収集・蓄積・統合が行えます。企業活動の中で生まれるさまざまなデータは、社内に散在したままになっている場合が多く、現場の実態を総合的に把握して経営判断に役立てるのは難しい状態になりがちです。点在するデータを集約して、蓄積していけば、分析材料として活用しやすくなります。例えば、営業活動で用いる訪問先情報などは個別に保管され、属人化されやすいデータの一つですが、BIツールを活用すればリアルタイムに全社で共有することも可能となります。

2.データを集計・分析する

BIツールによって、データの集計・分析が行えます。単純にデータを1か所に集めるだけでは、事業の推進・改善に役立てることはできません。データから的確なヒントを得るには、データが意味するものは何なのか、その裏に隠されているものをあぶり出す必要があります。そのためには、「複数のデータを掛け合わせる」「データの性質に見合った分析手法を用いる」といった工夫が必要です。BIツールは、こうした専門性の高い工程でも効果を発揮します。

3.データを視覚化・可視化する

BIツールによって、データの視覚化・可視化も可能です。扱うデータの範囲や規模が大きくなればなるほど、集計・分析した結果を読み解いて、第三者と認識を共有することのハードルは高くなります。いくら分析結果が優れていても、その結果を本当に必要とする相手に伝わらなければ意味がありません。特に、企業のマネジメント層の多くは常に時間に追われており、限られた時間の中で迅速かつ正確に分析結果を把握するためにも、データを理解しやすく視覚化することが重要になります。

BIツールは、データをグラフやチャートなどで表現でき、生データからはすぐに読み取れないパターンや外れ値などを容易に把握できます。こうして可視化されることで、意思決定者は、ビジネスチャンスの特定や各種指標の監視などが的確に行えるようになります。

BIツールと基幹系システムとの違い

BIツールは、基幹系システム、情報系システム、営業戦略系システムといったほかのシステムと、どのような点が違うのでしょうか。

まずは、販売や会計、人事給与など、企業の基幹業務を支える「基幹系システム」について、それぞれの特徴を確認します。BIツールはデータの分析・活用を目的とし、基幹系システムはデータの生成や管理を主な目的とする点で異なります。

1.生産管理システム

生産管理システムは、生産量や納期といった生産計画の立案から、原価や品質の管理、物流の監視までをつかさどるシステムです。主に製造業の工場やシステム開発会社などの、モノを生み出すシーンで活用されています。製品を滞りなく生産し、納品できるかどうかは顧客との信頼関係に影響するため、メーカーにとって欠かせないシステムといえます。

2.販売管理システム

販売管理システムは、見積もりから請求、売上、出荷、納品まで、在庫や損益の把握を含めた商品の取引に関わる動きを管理するシステムです。販売サイクルを円滑に回して無駄を減らし、利益を確保するために役立てられます。小売業や卸売業、製造業はもちろん、業種を問わずあらゆる場面で活用されています。

3.購買管理システム

購買管理システムは、生産計画に基づいて部材などの発注や入荷、仕入れ在庫の管理を改善し、生産活動の効率化を進めるためのシステムです。製品に使うのではない事務用品や燃料といった間接材と呼ばれる消耗品の支出も正確に把握できるため、工数の削減や不正の防止にもつながります。購買管理は、販売管理の一部ではあるものの、独立して購買部門を設置し、購買管理システムを導入している企業も珍しくありません。

4.在庫管理システム

在庫管理システムは、入庫、出庫、検品など、商品の在庫に関する情報を正確に把握し、必要に応じて的確に受発注が行える環境を整えるシステムです。リアルタイムな情報の反映によって、販売量に応じた適切な在庫を確保しつつ、棚卸の手間を減らすことも可能です。なお、似た言葉として「倉庫管理システム」がありますが、こちらは倉庫や物流センターなどの物流業務を効率的に行うことに特化したものです。

5.会計システム

会計システムが担うのは、企業活動の根幹をなす金銭の動きの管理です。仕訳入力やデータを取り込むだけで帳簿や決算資料などに自動で反映できるため、担当者の知識や経験に左右されず、業務品質を保つことに役立ちます。会計業務には、財務諸表を作成するための「財務会計」と、経営状況を把握するために行われる社内向けの「管理会計」がありますが、その大半の業務を自動化することが可能です。

6.人事給与システム

人事給与システムは、社員の人事情報や勤怠管理、毎月の給与計算など「ヒト」にまつわる業務全般をカバーします。社員の経歴、スキル、実績などをまとめて管理することで、人事異動や人事評価をする際の参考情報として活用する「人事管理」と、産休・育休など福利厚生の手続き、勤怠管理をはじめとする「労務管理」の両面から、社員が適材適所で安心して働ける環境を支えます。

7.ERP(統合基幹業務システム)

ERP(統合基幹業務システム)は、企業経営における基本的な4つの資源「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」を集約し、企業活動の最適化に向けて有効活用するためのシステムです。ここまでに挙げた基幹系システムの各機能やデータを一元管理し、企業全体で「情報の整合性」や「タイムリー性」を担保し、効率的な経営体制を構築することを目的として利用します。

BIツールと情報系システムの違い

次に、情報共有や事務処理の効率化を目的とした「情報系システム」の特徴を確認します。チャットやグループウェアのほか、データ管理の精度を飛躍的に向上させる「データウェアハウス(DWH)」はBIツールと深く関わり、注目を集めています。BIツールは広範なデータ活用に重点を置き、情報系システムは業務の効率化に重点を置いているという違いがあります。

1.チャット

近年、コロナ禍きっかけにリモートワーク・テレワークを導入する企業が増えました。それにより普及が加速した情報系システムの代表格がチャットツールです。会話形式でリアルタイムのコミュニケーションが取りやすい上、会話の履歴が残るので後から検索することも可能です。あいさつや署名など、形式的な部分を省いて本題を始めやすく、より気軽にスピーディーな対応ができるツールです。

2.グループウェア

グループウェアは、スケジュール管理や会議室の予約、ファイルの共有など、定型業務を効率よく行える機能が搭載されたプラットフォームです。近年ではワークフロー機能を備え、社内の申請・承認フローを簡略化することもできるようになっています。また、ノーコード・ローコード開発に対応することで、自社業務に合わせたカスタマイズが容易になりました。

3.データウェアハウス(DWH)

データウェアハウス(DWH)を、直訳すると「データの倉庫」という意味になります。集めたデータを一元管理するデータベースの一種です。基幹系システムなど、さまざまなデータソースから必要なデータを収集し、目的に応じたかたちで整理して、時系列に蓄積します。DWHに蓄積されたデータをBIツールによって取り出すことで、業務横断的なデータ分析が実現します。

BIツールと営業戦略系システムの違い

続いて、「営業戦略系システム」の特徴についてです。戦略系システムは、企業が保有するデータを有効活用して業務効率の向上を図るもので、特に営業に関するシステムが急速に普及し始めています。蓄積したデータを生かして業務の自動化・効率化を図るという点がBIツールに共通しており、BIツールはこの戦略系システムの一種と捉えることもできます。

1.CRM(顧客管理システム)

CRMは顧客情報を管理するためのシステムで、「Customer Relationship Management」の頭文字を取ったものです。顧客ごとの取引状況や営業行動、企業データなどを蓄積して、顧客との良好な関係性の構築につなげることを目的としています。営業効率を向上させるだけでなく、関連商品を組み合わせての購入や、より上位の商品購入を促進することで、顧客あたりの売上単価の向上にも活用されます。

2.SFA(営業支援システム)

SFAは営業活動を支援するためのシステムのことで、「Sales Force Automation」の略称です。営業担当者が商談をスタートしてから受注に至るまでの進捗状況を管理し、営業活動全般を効率化することを目的としています。前述したCRMは顧客ごとに情報を管理するのに対し、SFAは商談や案件など、営業担当者の行動を軸に情報を管理するという特徴があります。

3.MA(マーケティング・オートメーション)

MAは「Marketing Automation」を略したもので、獲得した顧客情報を一元管理し、マーケティング活動を自動化することを意味します。その自動化・仕組み化を実行するためのソフトウェアやシステムをMAツールと呼び、多数の顧客に対するアプローチが必要な業務で、作業効率を高めるために活用されています。MAツールでは、見込み顧客の情報管理や、属性・行動を数値化するスコアリング、その結果に基づいたコンテンツの自動配信などが可能です。継続的なコミュニケーションを通じてナーチャリング(顧客の育成)を行い、購買意欲が高まった顧客情報を営業担当者に引き渡すといった流れで活用されます。

BIツールの具体的な機能とは

BIツールは、いずれもデータを収集して蓄積し、高度な分析を行うという点では共通していますが、ツールによって対象とする業種や企業規模は異なり、それに応じて搭載する機能も異なります。

ここでは、BIツールの主な機能を「データ管理」「データ分析」「レポーティング」の3つに分類して紹介します。

1.データ管理

データ管理機能は、BIツールが大量のデータを扱うために欠かせない機能で、さまざまなシステム等からデータを集め、蓄積する役割を担います。

ETL(データ加工)

ETLとは、社内のさまざまなシステム等に散在しているデータソースから、必要なデータを抽出(Extract)し、用途に応じて変換(Transform)した上で、書き出し(Load)を行い、データ格納庫であるデータウェアハウスへとまとめる、一連のデータ処理プロセスのことです。

データウェアハウス(DWH)

DWHは、社内の複数システムから収集した大量のデータを整理するための倉庫です。各システムから収集したデータを、分析に最適な形で時系列で蓄積し、長期間にわたって保持する統合データベースです。格納されたデータは削除や更新が行われないので、膨大な過去データを用いた分析も可能です。

BIツールとは別に、あらかじめDWHの構築が必要となるケースも多いですが、BIツールの中にはDWHを別途導入していなくても分析のためのデータを整備しやすいものもあります。

2.データ分析

データ分析の機能は蓄積された膨大なデータから、目的に応じた情報を抽出し、それらの全容や詳細を浮き上がらせるために必要な機能です。

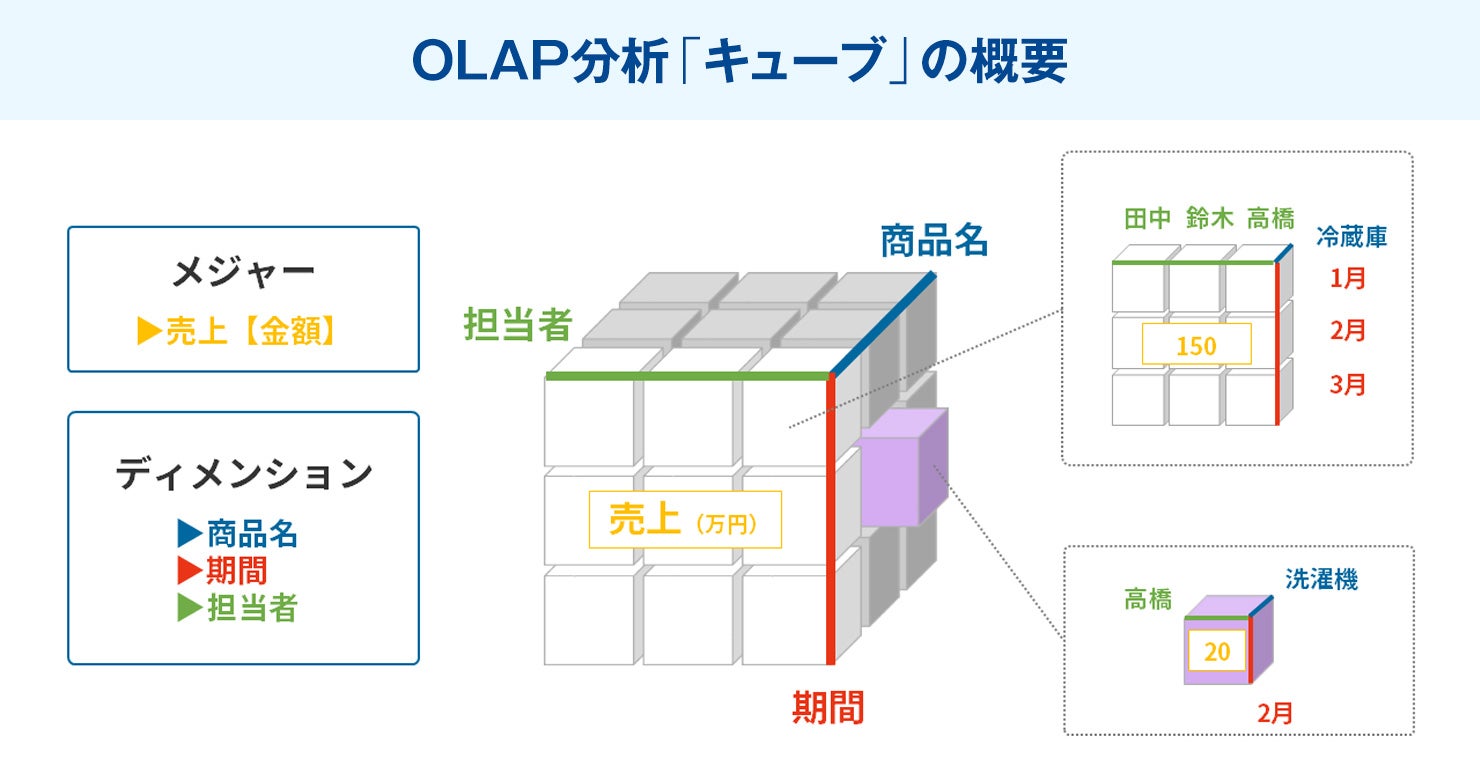

OLAP分析

OLAP分析とは「Online Analytical Processing」の略称で、「オンライン分析処理」を意味します。データベースに蓄積される膨大なデータを複数の角度から集計・分析し、素早く多次元データベースを生成する機能です。多次元データベースは「キューブ」と呼ばれる構造体(データベース群)で構成されます。

キューブは、考察対象となる金額や数量などの「メジャー」と、分析をする際の切り口となる複数の「ディメンション」のセットで定義されます。例えば、売上金額を考察対象とするキューブなら、「商品名」「期間」「担当者」といったディメンション(軸)を持つと考えられます。

OLAP分析には「ドリルダウン」「スライシング」「ダイシング」といった3種類の解析手法があります。これにより、例えば「一定期間に商品の売上が伸びた要因を探り、特定する」といったことが可能です。

| OLAP分析の解析手法 | |

|---|---|

| ドリルダウン | 出てきた集計結果を掘り下げ、内訳をさらに細かく分析する手法。データの階層を上げる場合は「ドリルアップ」、元の集計データから内訳を表示する場合は「ドリルスルー」を行う。 例)「期間」というディメンションについて、「1か月」から「1週間」にまで掘り下げて分析する。 |

| スライシング | 多次元データベースを任意の断面で切り取り、2次元の表形式のかたちで解析する手法。特定の項目を抽出して把握したいときに有効。 例)「商品名」「期間」「担当者」のディメンションを持つキューブから「商品名」と「期間」を残し、「商品別・期間別の売上推移表」を作成する。 |

| ダイシング | サイコロを転がすイメージで、多次元データベースの縦軸と横軸を任意に切り替えながら分析していく手法。同じデータを異なる側面から分析したいときに有効。 例)「商品名」「期間」「担当者」のディメンションを持つキューブから、「商品別・期間別の売上推移表」や「商品別・担当者別の売上推移表」など集計軸の異なる表を作成する。 |

データマイニング

データマイニングは、既存のデータから仮説を立てた上で、未知の法則や傾向を発見する手法です。この機能を活用すれば蓄積したデータに対して、重回帰分析やクロス集計分析、ディシジョンツリー分析といった複雑な統計処理を自動で行えます。

専門的な統計知識を持つ人材がいない場合でも、より高度な分析が可能になるとの期待から、近年ではAIを搭載したBIツールも注目を集めています。

プランニング(シミュレーション)

プランニングは、経営陣をはじめとするマネジメント層が予算を編成する際など、戦略策定の根拠として活用されます。予測数字に影響を与えるパラメータ値の変動や組み合わせを計算する「What-If分析」を用いれば、過去のデータを用いた複数のパターンをシミュレーションできるため、より具体的で裏付けのある戦略策定が可能です。

例えば、ある商品に関して「現在の価格と販売数量での利益予測」を考える場合、「商品価格を10%上げて販売数量を減らす場合」や「商品価格を維持して販売数量を15%増やす場合」などをシミュレーションします。

3.レポーティング

分析した内容を手早く把握するために、レポーティング機能が役立ちます。BIツールにおけるレポーティング機能は、「ダッシュボード」と「レポート」の2種類があります。

ダッシュボード

BIツールのダッシュボード機能は、データ分析のさまざまな結果を目的に合わせて一つの画面にまとめたものです。グラフや表から知りたい情報をひと目で把握でき、データソースの更新頻度に応じて最新データをリアルタイムに確認できるという特徴があります。

ダッシュボード上でKPI(重要業績評価指標)とその達成度合いを確認できるようにすれば、よりスムーズに現状把握ができ、注力すべきポイントを見つけられます。例えば、Web広告の効果測定の状況を継続的に確認したいのであれば、「CPA(顧客獲得単価)」や「CTR(クリック率)」、「CVR(コンバージョン率)」といったWeb広告関連の結果を束ねたダッシュボードを作成することで状況を可視化できます。

レポート

指定条件で絞り込み、グラフや表を用いて可視化した分析結果を、レポート機能によって自動出力できます。レポート機能には「定型レポート」と「アドホックレポート」の2種類があります。

| レポート機能の種別 | |

|---|---|

| 定型レポート | 月次の報告書や定例会議の資料、顧客への提案のための資料など、同一フォーマットのレポートを自動で作成する機能。詳細データを更新するだけで、簡単に高品質なレポートを作成・更新することを可能とする。PDFやCSV、Microsoft Wordなど多岐にわたるデータ形式に対応。 |

| アドホックレポート | 特定の商品や期間、担当者などで条件設定してレポートを作成する機能。「アドホック」とはラテン語で「特定の目的のための」を意味する。定型レポートと同様、さまざまなデータ形式に対応。 |

こういったレポート機能を用途に応じて使いこなせれば、資料作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

BIツールの具体的な利用場面

BIツールによって、組織に眠っている膨大なデータの活用の幅を広げることで、重大な意思決定や課題の解決、目標管理などに役立てられます。ここでは、顧客の分析や予実分析、購買の分析など、BIツールの活用が効果的な場面を紹介します。

営業

BIツールによって、販売管理システムやCRMなど、営業活動に関するさまざまなシステムから情報を集約し、分析することが可能です。営業担当者の経験に頼るだけでなく、データに裏付けされた確度の高い施策を取ることで、効率的かつ効果的な営業活動を行えます。

また、顧客の属性や取引状況などを集約して蓄積・共有することで、営業活動の属人化を防げます。その結果、担当者の異動や離職に伴う機会損失も減らせるので、営業体制の強化にもつながります。

経営

企業経営に関する重大な意思決定の際には、売上や財務に関する情報を迅速かつ正確に把握することが重要です。しかし、Microsoft Excelなどを使った手作業での集計や分析、資料の作成は時間も手間もかかります。BIツールを活用すれば、会計システムからのデータ抽出から資料作成まで、一連の作業の自動化も可能になり、経営数値をタイムリーに把握して経営判断が行えるようになります。

なお、社内向けの経営資料の形式や扱う情報は企業によってさまざまですが、経営分析用のテンプレートを備えているBIツールであれば、比較的短期間で実用的な資料の作成ができるようになります。

顧客分析

BIツールは顧客の分析にも活用できます。顧客分析の基本的な分類手法である「RFM分析」も行えます。RFM分析は、「R(Recency)=最終購入日」「F(Frequency)=購入頻度」「M(Monetary)=購入金額」の3つの指標を用いて、顧客をグループ分けします。

例えば、「FとMの数値が高く、Rの数値が低い」といった結果が出た場合には、「元来、購買力は高いものの、最近の購買活動がないことから、競合他社に顧客が奪われている可能性がある」といった分析ができ、その結果を生かして顧客離れを防ぐための施策につなげられます。このように人が担う部分とBIツールに任せる部分を分けて運用することで、RFM分析の効果を最大化できます。

ABC分析

ABC分析とは、販売管理や顧客管理でよく使われる分析手法で、商品や売上、顧客といった指標の中から重視する評価軸を決めて重みづけし、A・B・Cの3段階に分類して分析します。例えば、販売数量を評価軸とした場合、1年間で「5,000個以上」売れた商品をA、「1,000~5,000個」売れた商品はB、それ以下はCと分類するというイメージです。

ABC分析の最大のメリットは、分析対象となる商品や顧客などの優先度を把握できる点にあります。上記の例であれば、商品Aの売り場を拡大しつつ取扱店舗も増やす一方、商品Cに関しては販売規模を縮小するといった対応が考えられます。

在庫分析

BIツールによって、適正な在庫を保つための分析も可能です。例えば、小売業で過剰在庫が問題となっている場合、各店舗の在庫データを収集して分析し、近隣の店舗間で在庫移動をしたり、値引き販売などの施策を行ったりします。

BIツールによるデータ収集はほぼリアルタイムに行うことが可能なので、現場の実情に即した、最新の分析結果に基づいて戦略を練ることができます。また、在庫管理を自動化できれば、棚卸にかかるコストも削減可能です。

エリア分析

マーケティングの一環で、地域の特性を分析する「エリアマーケティング」という手法があります。Webで展開するECサイトは全国を対象に販売活動が行えますが、実店舗の出店や販促活動では、地域のことをどれだけ把握して的確な対策を講じられるかが、売上に直結します。

例えば、単純な市区町村単位で顧客を分類している状態から、エリア分析によって「特定の鉄道沿線に優良顧客が多い」という分析結果が得られたなら、それに応じて特定の駅の利用客に向けて精度の高い広告を打てるようになるといったことが考えられます。また、近隣に新しい住宅地や学校がつくられると客層の変化も起こり得ますが、BIツールで地図データと連携していれば、こうした変化にも迅速に対応できます。

購入サイクルの分析

BIツールによって、顧客の購入サイクルを分析できます。例えば、目玉商品をより広く売り出したい場合、顧客データから購入商品の組み合わせや購入頻度を収集すると同時に、メルマガをはじめとする配信情報の閲覧状況などから、購入に至った経緯を分析します。

実績に基づく顧客の特性を把握することで、いつ何をどのように伝えれば購入につながるのかを考え、販促戦略の策定に生かせます。継続的な取り組みなので、単発的な売上増加をかなえるだけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化にもつながります。

バスケット分析

バスケット分析とは、スーパーなどの小売店における顧客の購買行動を分析し、効果的な商品の併売施策につなげる手法です。顧客がレジに持っていく「買い物カゴ」の中身を見ることから、バスケット分析と呼ばれています。有名な例として「ビールとおむつの関係性」があります。ドラッグストアを対象にした分析で、「おむつを購入した男性の多くが、ビールも同時に購入している」という事実が判明したため、両者の商品棚を近づけて売上を伸ばすことに成功したという事例です。

なお、ECサイトの「この商品を買った人は、こちらの商品もチェックしています」といったレコメンド機能にも、こうした分析手法が利用されています。

予実分析

複数システムからのデータ集計や分析を得意とするBIツールなら、予実分析の効率化を図れます。予実分析を行うには、売上や原価、販管費などの予算と実績、人員の増減など、企業全体のあらゆる部門のデータを参照しなければならないため、手作業での集計には大きな工数がかかります。

BIツールを活用すれば、実績値から予実差や達成率も自動出力できるため、ヒューマンエラーを防ぎつつ、迅速に分析から資料作成までを行えます。また、最新の予実データをいつでも見られる予算管理システムを構築することも可能です。

販売時期の分析

BIツールでは、販売時期の分析も行えます。特定の商品や商品カテゴリについて、季節や曜日、時間ごとの販売価格や販売数量を抽出することで、販売戦略を練るための材料を見つけ出しやすくなります。恒常的な需要が見込める定番商品はもとより、トレンドを追ったキャンペーン商品の選定や、予算をかけた特別なプロモーションを行う時期を決定する際にも役立ちます。

故障率の分析

製造業における故障率の分析には、原材料や部品の調達・生産・流通・販売までの一連の過程を記録して追跡可能な状態にする「トレーサビリティ」の確保が必要です。各工程で部品や製品、ロット単位で識別番号を付与し、作業や検査の内容を記録します。BIツールの活用によって、納品・販売後の故障率を詳細に確認でき、高い故障率が確認された製品にはどのような問題があったのかを滞りなく把握することが可能です。製造が行われた工場や輸送手段を追跡することで、顧客から問い合わせがあった場合にも速やかに対応できます。

不良率の分析

製造過程の生産効率・収益性を高める上で、不良率の低減は欠かせません。BIツールの活用で、故障率と同様に不良率の分析も可能です。時系列で不良率を比較し、原材料や設備の整備不良、人的ミスなど、原因がどこにあったのかを掘り下げることで確度の高い分析が行えます。

一定以上の不良率が検出された場合には、アラートを発出して知らせるなど、早期の軌道修正も可能です。品質を一定に保ち、不良品の流通をできる限り減らすことで、顧客からの信頼を高めることにつながります。

購買分析

コストの削減、安定的な供給、法規制対応や環境リスクへの配慮など、購買・調達業務には多くの対応が求められます。特に製造業において、材料の調達は事業の根幹をなす重要な業務プロセスです。材料費は製品価格や利益率に直結する上、仕入れのスムーズさによってリードタイムは大幅に変わります。しかし、情報収集や業者の見極めなどは購買・調達担当者の経験や人脈などに頼りがちで、その属人性の高さが大きな課題となっているケースが少なくありません。

BIツールによって購買・調達を含む一連のプロセスを一元管理すれば、仕入れ先の信頼性や調達価格の妥当性などを客観的に確認することが可能です。また、担当者変更への柔軟な対応や不正の防止にも役立ちます。

BIツールのメリット3選

ここまで見てきたように、たとえ社内に専門知識を持つ人材がいない場合でも、BIツールを使いこなすことができれば、高度な分析も可能となり、組織全体でのデータ活用の幅を大きく広げられます。ここではBIツールの活用メリットについて、あらためて紹介します。

現状把握が可能

BIツールの活用によって、ビッグデータが分析しやすくなります。会計システムやCRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援システム)といったように部署ごとに別々のシステムを使っていても、それらから情報を集約してまとめて分析できます。データの形式が異なっていても、データが散在していたとしても対応可能です。手作業では分析し切れないような膨大なデータの中から、必要な情報を選別して判断材料として役立てることが可能になります。貴重なビッグデータを眠らせたまま放置せず、現状を把握して課題の解決へつなげるための材料を、BIツールによって得られます。

情報を理解しやすい

BIツールによって、経験や勘に頼りがちだったさまざまな「判断」を、客観的な数値などに基づいて行えるようになります。重大な判断の材料としてデータを用いる際は、分析結果を理解しやすい形で示すことが大切ですが、BIツールは複雑な情報をわかりやすく視覚化することも得意です。単に数値を羅列して出力するのではなく、グラフやチャートなどを用いたシンプルな形式でわかりやすく視覚化することで、考えを掘り下げるべきポイントが洗い出しやすくなり、関係各所から合意を得やすくなるといった効果も期待できます。

必要な情報をタイムリーに入手できる

企業を取り巻く環境は日々移り変わるため、常に鮮度の高い情報に基づいて経営判断を行うことが大切です。つまり、いかに迅速に必要な情報を得られるかによって、判断の質に差が生じることがあるということです。

BIツールでは、経営判断に役立つ指標をカスタマイズして表示させられるほか、現場レベルで必要な実績数値やマーケティングに役立つ情報などを広く共有することも可能です。企業や部門全体としての現状把握はもちろん、詳細な情報をまとめて確認できるため、実務者レベルでの意思決定の精度を高められます。タイムリーな情報を共有できれば、それだけ迅速な対応を促すことにもつながります。

BIツールのデメリット3選

BIツールには大きなメリットがある反面、導入には一定のハードルがあることや、継続的なコストが必要となるといったデメリットも存在します。

導入する際に設定が必要

BIツールによって適切にデータを集計・蓄積するには、既存の社内システムと連携するための初期設定が必要です。データの抽出や変換にはETLが、データの一元管理にはDWHの実装が欠かせないため、導入時にはある程度の技術的な専門性が求められます。また、ダッシュボードの設定や、役割・責任に応じた権限設定も必要です。

ただ、導入時に一定の工数が必要になるのはBIツールだけに限った話ではありません。当然、BIツールのベンダーによる導入サポートも行われているため、決して大きなデメリットではないといえます。

コストがかかる

BIツールの種類や提供元によって価格差はありますが、BIツールの導入には一定の費用がかかります。なお、活用形態としてはオンプレミス型とクラウド型の2種類が考えられますが、一般的にはカスタマイズの自由度が高く、セキュリティ面でも強化の余地があるオンプレミス型の方が初期費用はかさみやすいとされます。

また、データの取り扱いや分析方法などを理解し、ツールの操作方法を新たに学ぶ必要もあります。ツールの利用にかかる費用のほか、BIツールの活用に携わる人材を増員するときには教育コストも必要になります。

このようにある程度のコストが必要となりますが、BIツールは自社の重要な情報を集約し、業務のあり方を左右しかねない高度な知見を得るためのツールです。コストも考慮しつつ、自社に合った信頼性のあるものを選ぶことで、コスト以上のメリットが享受できます。

簡単にやめにくい

BIツールを導入する際にはあらかじめ、BIツールの利用は一度導入するとやめにくいことを理解しておくことが大切です。BIツールにより多くのデータを蓄積して分析を重ねれば重ねるほど、有益な分析結果を得られる可能性は高まります。ただ、そうして経営判断や事業推進の意思決定にBIツールが与える影響が大きくなるほど、BIツールの活用をやめることで、企業として判断の質が低下したり成長スピードが落ちたりといったマイナスの影響が生まれやすくなります。

とはいえ、企業におけるデータ活用の重要性は今後もますます増していくと考えられており、BIツールの活用を継続する価値は高いといえます。

BIツール選び方のポイント

BIツールを選ぶ際のポイントを3つ紹介します。BIツールにはさまざまな種類がありますが、あくまでも「自社にとって妥当か」の視点で検討することが大切です。導入目的を曖昧にして方向性を見誤ると、導入したのに誰にも使われない、使いこなせないツールになってしまう恐れがあります。

自社の課題を整理する

BIツールを導入するときには、解決したい自社の課題を整理しておくことが大切です。BIツールは複数のデータソースを組み合わせて分析する際に力を発揮しますが、例えば商談状況や営業案件といった情報を活用して、営業活動の効率化を図るという課題に対して、SFA(営業支援システム)だけで十分だという場合も少なくありません。

課題解決の手段としてBIツールが本当に必要なのか、すでに活用しているほかのシステムで代替できないかなどを検討した上で、BIツールの導入を進めることが望ましいです。

使いやすいBIツールを選ぶ

自社にとって使い勝手が良いかどうかも、BIツールの選定においては大切な観点です。前述したように、BIツールはひとたび導入すれば活用をやめにくいという性質を持っています。また、業務の中で頻繁に確認するものなので、使いながら集計方法や見せ方を変えるなど微調整が必要になる場合も多いです。そのため、デモで操作性を確認することはもちろん、できればトライアル導入を行って実際の使用感を事前に確認をすることがお勧めです。

また、BIツールにはそれぞれ特色があるため、将来的に必要となりそうな機能も含めて、どのような点で充実しているのかを把握しておくと安心感を持ちやすいです。

自社の目的に沿ったBIツールを選ぶ

自社の目的に近い活用事例があるかどうかを確認することも大切です。自社の利用目的と似たような事例が多ければ、その活用ノウハウを共有してもらいやすく、BIツールをより効果的に使いこなせる可能性が高まります。実績の詳細情報は、多くのベンダーが実施している無料相談などの機会を利用するか、RFI(情報提供依頼書)を送付するなどして収集するのが一般的です。

BIツールの具体的な成功事例

最後に、Sky株式会社のデータ活用支援実績よりBIツールの適切な活用によって一定の成果を出した事例を3つ紹介します。どのような目的や課題の下で導入に至り、どのような効果を出せたのか、具体的な解決策も含めてまとめています。

お客様からの苦情を可視化し、CXの向上を実現

さまざまな経路で企業に寄せられたお客様からの苦情を可視化することで、CX(カスタマーエクスペリエンス)の向上を実現した事例があります。この事例では、コールセンターの通話記録やWebフォームのお問い合わせ内容、業務データなどを分析可能なデータ構造に変換し、BIツールを活用した分析ダッシュボードを導入しました。

BIツールの導入前には、「顧客の声」の流入経路が複数あるため横断的に分析できず、それゆえに苦情が発生している事実すら現場が認識できていないという課題がありました。苦情が伝わっていないため、サービス品質にどれほどの問題があるのか、対策が必要なのかどうかも判断できていませんでした。

そこで解決策として、まず顧客から寄せられる各種苦情データをクラウドに集約。企業の活動量を測るデータと苦情データを組み合わせて品質を可視化する施策を実施しました。このときBIツールを使用し、データをグラフや表で視覚的に捉えられるダッシュボードを構築しています。

結果として、苦情を数値化することにより、品質レベルの正確な把握が可能になりました。さらに、現場の社員も閲覧可能なダッシュボードを用意することで一人ひとりの作業意識も改善。各拠点の品質を「見える化」することで拠点間の競争を促進し、より高水準な業務環境をかなえています。

複数拠点のERPデータを統合し、経営情報を一元化

複数拠点のERPデータをまとめて経営情報を一元化することで、戦略策定や意思決定スピードの向上・収益性の改善を実現した事例があります。この事例では、会計情報や販売情報、在庫情報といったさまざまなERPデータをBIツールによってDWH(データウェアハウス)に統合し、データを可視化しました。

BIツールの導入前には、「拠点ごとに個別のERPが運用され、横断的なデータ活用ができていない」「会計情報や調達情報など、業務領域や分析用途ごとに複数の分析システムが存在する」といった、煩雑なデータ管理体制が課題となっていました。

そこで解決策として、まず、複数拠点に点在するERPデータを単一のDWHに集約し、システムごとに個別管理されていたマスタデータを統合しました。さらにBIツールによって、統合されたデータの可視化を行う各種ダッシュボードを構築しています。

結果として、複数拠点のデータを集約して経営情報を可視化することで、戦略の策定や意思決定のスピードが向上しました。また、会計や在庫などの業務領域を横断したデータ分析が可能となり、在庫の適正化や運営管理の業務効率を向上させ、事業としての収益性改善に役立てられています。

点在するデータを収集・蓄積・加工し、分析可能な基盤を実現

さまざまなシステムで収集されるデータを統合・標準化し、拡張性の高いデータ分析基盤をつくりあげた事例があります。この事例では、走行データや点検履歴データ、得意先の情報などを集約してシステム間の共通マスタを作成することで、キー項目を標準化して統一し、各システムのデータ管理と分析を容易にしました。

BIツールの導入前には、マスタデータが整備されておらず、データ統合および標準化ができていませんでした。システム間で同義のキー項目の内容が異なり、突合もできない状況です。また、BIツールで使用するデータはデータベースからダウンロードして手動で加工していたため、時間と手間を必要としていました。

解決策として、まず、さまざまなデータソースを1か所に集約し、対向システムのデータカタログからマスタデータの標準化を試みました。また、ローコードETLツールを使用し、データの収集から加工までの処理を実現しています。

結果として、各システムに点在していたデータを集約でき、管理の効率が向上しました。また、キー項目の統一によってシステムを横断したデータ分析が可能となり、今後の拡張性も担保できています。BIツールから参照するデータの自動作成もでき、手動でのデータ加工が不要となったことから、営業活動に必要な顧客情報の確認を容易に行えるようにもなりました。

まとめ

BIツールについて、その意味や導入目的、各種システムとの違いをはじめ、具体的な機能や成功事例も交えながら詳しく紹介しました。

BIツールは、企業が保有する膨大なデータの中から必要な情報を取り出して分析し、業務の効率化やデータに基づく説得力のある判断、事業推進につなげるためのツールです。データ活用における重要かつ煩雑なステップを半自動化して行えるため、深い専門知識がなくてもシンプルな操作で扱えます。