Excelで表を作ったあと、オートフィルターを使用し、欲しい情報だけ見えるようにすることはよくありますよね。

ですが、自分が欲しい条件の組み合わせが作れない…

そんな困り事はありませんか?

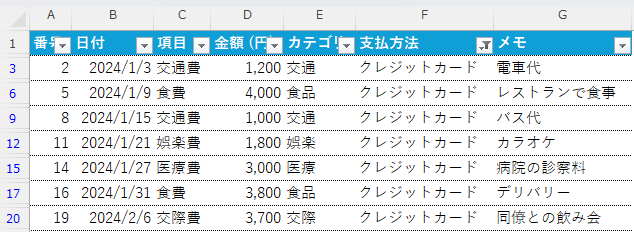

以下のような家計簿を用意しました。

この中で、「クレジットカードで支払ったもの」もしくは「支払方法は問わずに3000円以上のもの」の一覧を作ってみましょう。

こういった条件がある場合、まずはオートフィルターを使うと思います。

ですが、たとえば最初に「F列の支払い方法がクレジットカードである」という条件を作ってしまうと、以下のように現金や口座振替で3000円以上のものが表示されなくなってしまいます。

これを解決するために、FILTER関数を使ってみましょう!

FILTER関数の使い方

この関数の構文の紹介です。

=FILTER(array, include, [if_empty])

array:

フィルタリングする範囲または配列を指定します。

例:A1:D20

include:

フィルタリングの条件を指定します。条件は論理値(TRUEまたはFALSE)を返す必要があります。

例:B1:B20="食費"

[if_empty]:

フィルタリングの結果が空の場合に返す値を指定します。

省略した場合、フィルタリングの結果が空のときにエラーが返されます。

例:"該当するデータがありません"

実際に使ってみよう!

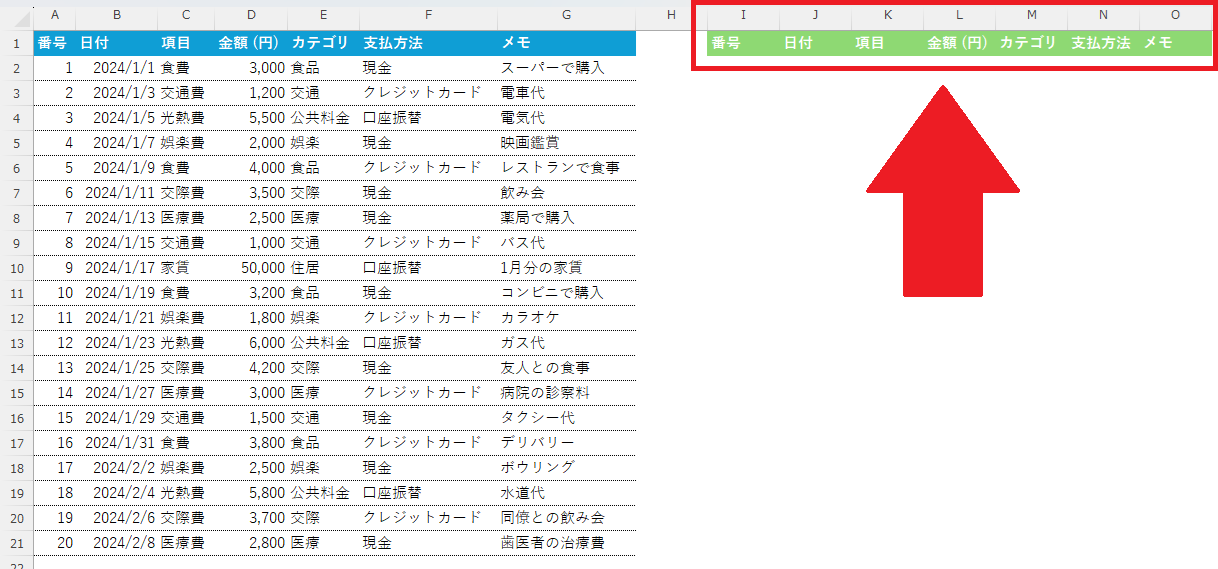

まずは表を作成したい場所に見出しを用意しておきましょう。

今回は、元の表と比較をするために右隣に見出しを作成しました。

FILTER関数を使う場合、表の左上にあたる場所に数式を入力します。

今回はI2セルに以下の数式を入力してください。

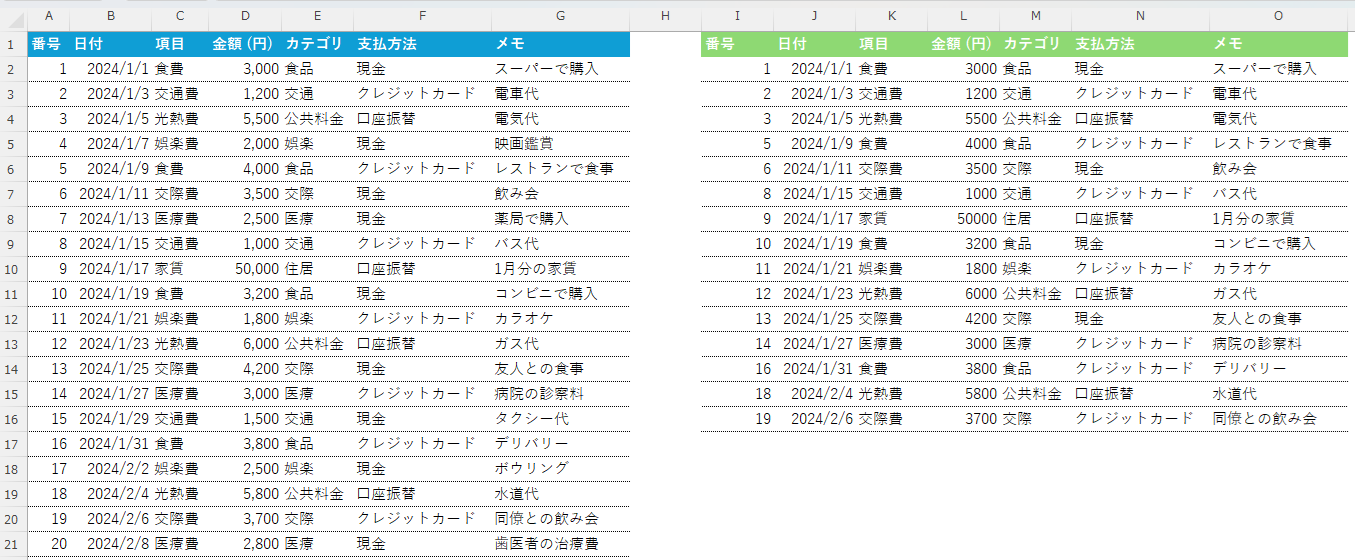

=FILTER(A2:G21,((F2:F21="クレジットカード") + (D2:D21 >= 3000)))

これで、以下のような表が完成しました!

※見た目を合わせるために罫線を追加しています。

この数式は何をしていたの?

FILTER関数の中身を分解して見てみましょう。

書く内容は「,」で区切られるため、2つの数式になります。

ちなみに、今回は[if_empty]を省略して作成しています。

array:

A2:G21

こちらは元々の表のうち、見出し以外を選択します。

include:

((F2:F21="クレジットカード") + (D2:D21 >= 3000))

ここでは ( ) に注目してください。よく見ると、(F2:F21="クレジットカード") と (D2:D21 >= 3000) の足し算になっています。

分解して見てみましょう。

(F2:F21="クレジットカード")

これは、「クレジットカードで支払ったもの」を抽出するための数式です。

支払方法はF列に記載されています。

そのため、見出しを除いた範囲であるF2からF21がクレジットカードと同じものを探すため、このような式になります。

(D2:D21 >= 3000)

これは、「支払方法は問わずに3000円以上のもの」を抽出するための数式です。

金額はD列に記載されています。

そのため、こちらも見出しを除いたD2からD21が3000以上と同じものを探すため、このような式になります。

そして最後に足し算を行います。

この足し算はor演算を表しており、複数ある条件のうち、どちらか一方でも満たすものを探すために利用しています。

その結果、「クレジットカードで支払ったもの」もしくは「支払方法は問わずに3000円以上のもの」を表すことができます。

このようにFILTER関数を使うと、オートフィルターでは表現できない複雑な条件を作成することができます。

ぜひ試してみてください!