ハイパーバイザーとは? 仕組みやメリット・デメリットを紹介

IT技術による業務効率化を加速させる要として、「仮想化技術」の活用が進められています。「ハイパーバイザー」は、そんな仮想化技術を実現するために欠かせないソフトウェアです。しかし、導入に当たって専門的な知識が必要になるケースもあり、適切な知識を持って管理をしなければ、かえってパフォーマンスの低下につながる恐れもあります。この記事では、ハイパーバイザーの基本的な概要やメリット・デメリット、コンテナとの違いなどをご紹介します。

ハイパーバイザーとは何か

「ハイパーバイザー」とは、コンピュータを仮想化する際に、仮想マシン(VM)の作成・実行・管理を行うために使用されるソフトウェアのことです。仮想マシンモニター(VMM)とも呼ばれます。

仮想化技術では、物理的なコンピュータの中にVMを作り出すことで、1台の物理マシンから複数の異なるOSを同時に実行できます。その際に、VMが稼働できる環境を作るのがハイパーバイザーの役割です。ハイパーバイザーは、物理コンピュータから取得したリソースを適切に振り分けてパフォーマンスを最適化し、新たなVMの作成および既存VMの管理を行います。

ハイパーバイザーの仕組みとは

基盤となる物理コンピュータのハードウェアは「ホスト」、そこに作成されたVMは「ゲスト」と呼ばれます。ハイパーバイザーはCPUやメモリ、ストレージをホストから受け取り、ゲストに割り当てます。

ハイパーバイザーの役目はホストとゲストの間に入って手助けをすることであり、実際に処理を行っているのはホストとなるハードウェアです。ハードウェアがVMから要求された命令を実行している一方で、ハイパーバイザーは全体のスケジューリング管理を行います。

また、VMを稼働させるため、ハイパーバイザーにはOSに匹敵するレベルのメカニズムが求められます。メモリマネージャーやプロセススケジューラー、入出力スタック(I/Oスタック)、デバイスドライバー、セキュリティマネージャー、ネットワークスタックなどがその例です。

こうした仕組みにより、複数のOSの同時実行や、仮想化されたハードウェアリソースの共有が実現されます。

ハイパーバイザーの2つの種類

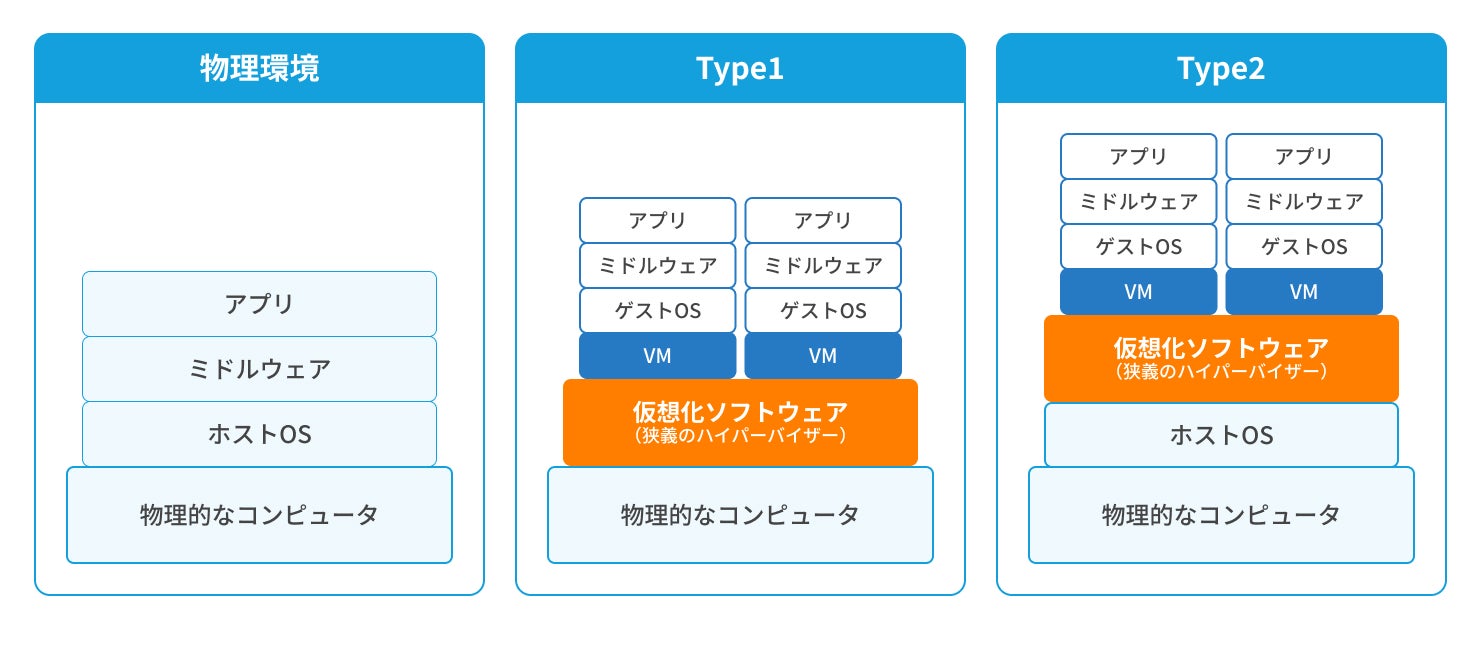

ハイパーバイザーには2種類の稼働方法があります。狭義では、ホストのOSを使わずハードウェア上で直接稼働させるタイプのみをハイパーバイザーと呼びますが、広義ではホストOS上で稼働させるタイプもハイパーバイザーと呼ばれます。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

1.Type1

Type1は、基盤となる物理コンピュータのハードウェア上に、仮想化ソフトウェアを直接インストールして実行する形式です。狭義のハイパーバイザーに該当します。「ベアメタル型」や「ハイパーバイザー型」、または「ネイティブ・ハイパーバイザー」とも呼ばれます。

この方法では、ハイパーバイザーがホストOSの代わりを果たします。間にホストOSを挟まずアクセスするため、効率的で処理速度が低下しにくく、リソースを削減できるのが特徴です。ただし、OSがない状態であるために、導入には専門的な知識が必要になります。

主な例には、KVM、VMware ESXi、Microsoft Hyper-Vなどがあります。また、KVMはLinuxカーネルのバージョン2.6.20以降に標準搭載されているため、最新バージョンのLinuxを使用していれば利用可能です。

2.Type2

Type2は、物理コンピュータで従来どおりOSが起動している状態で、アプリケーションとして実行されるタイプのハイパーバイザーです。狭義ではハイパーバイザーには含まれませんが、同様にVMの稼働が可能で、コンピュータ上のアプリを操作するような感覚で使用できます。「ホスト型」や「ホステッド・ハイパーバイザー」とも呼ばれます。

ホストOSと交渉しながらリソースを取得・割り当てるため、Type1よりも処理が遅く、ホストOSの導入コストもかかります。しかし、元々OSを導入していれば追加のコストがかからず、Type1ほど専門知識が求められることもないため、導入にあたっての負担は少ないといえます。個人のPCを使って実行したい場合にも向いている方法です。

Type2の例には、VMware WorkstationやOracle VM VirtualBoxなどがあります。

ハイパーバイザーのメリットとデメリット

ハイパーバイザーはコスト削減や業務効率化につながる非常に便利な技術ですが、導入を検討する際はメリット・デメリットを詳細に把握した上で、適切なかたちで取り入れることが重要です。

メリット

ハイパーバイザーのメリットには、以下のようなものがあります。

- 物理サーバーの台数を抑えられる

- Type1ならホストOSなしで制御できる

- システム全体でリソースを効率的に使用できる

リソースの使用効率や運用コストを最適化できる点は、ハイパーバイザーの大きな特徴といえます。

デメリット

一方で、ハイパーバイザーを扱う際には以下のような壁にぶつかる恐れもあります。

- 高度な管理を行うためのツールが、初期には実装されていないケースがある

- ハードウェアのスペックが低いと、処理能力不足になる

- 種類によっては専門的な知識が必要

こうした問題から適切な管理が行えなくなると、パフォーマンスの低下などを引き起こすこともあるため注意が必要です。

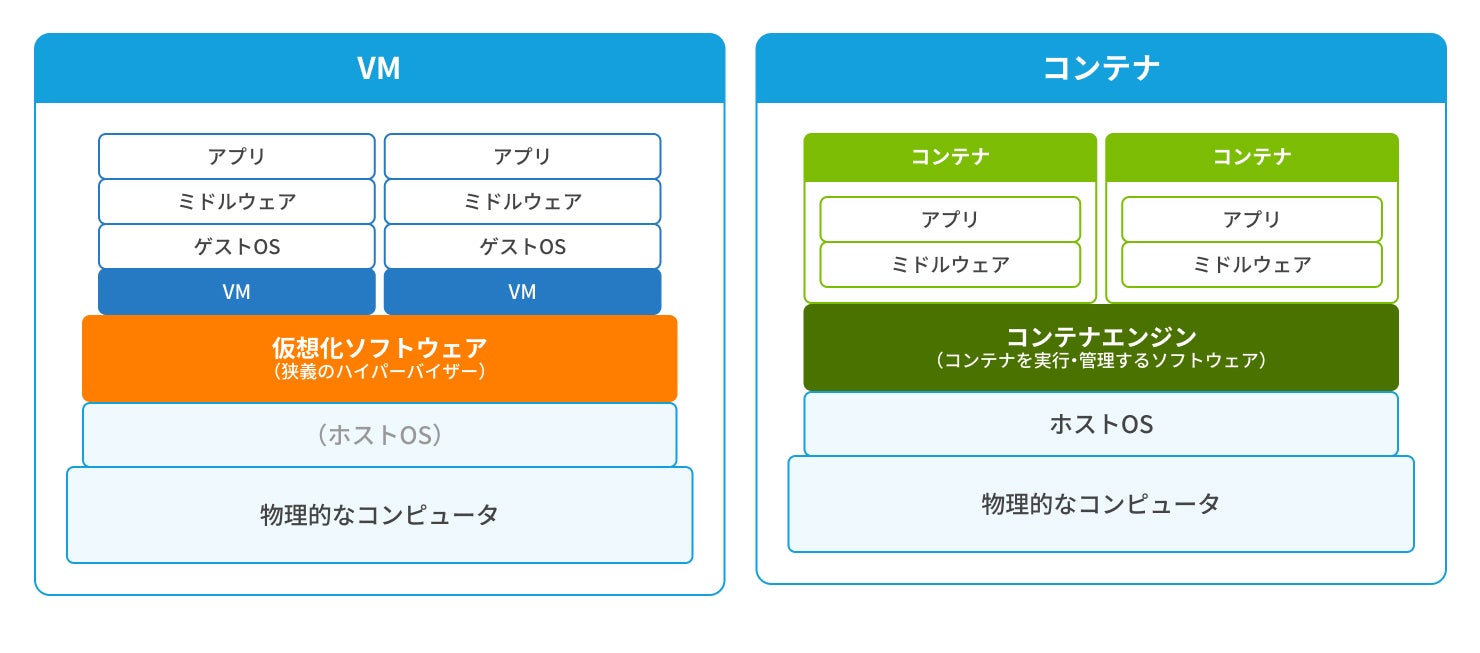

コンテナとVMの違いとは

仮想マシン(VM)と混同されやすい概念に、「コンテナ」があります。コンテナは仮想化技術の一種で、アプリケーションの実行に必要な環境を丸ごとパッケージングして利用するものです。必要な荷物を入れ物にまとめて持ち運ぶようなイメージで、可搬性に優れているのが特徴です。

コンテナはVMと同じ仮想化技術ではあるものの、根本的な目的がまったく異なるため、「ハイパーバイザーでVMを作成する代わりに、コンテナを利用する」といった判断は適切ではないといえます。

また両者の大きな違いとして、コンテナはゲストOSが不要という特徴があります。そのため軽量で、起動が早い点がメリットです。また、ハードウェアやOSからは独立しており、環境を移動してもスムーズに動作します。

ただし、ゲストOSを持たないがゆえのデメリットもあります。コンテナはホストOSに依存して動作することになるため、「一つはWindows、一つはLinux」というように複数種類のOSを同一サーバー上で同時に利用できません。VMであれば、それぞれが自身のOSを持つため、複数種類を並行して実行することも可能です。

ハイパーバイザーのセキュリティの問題点

ハイパーバイザーによる仮想化技術は、セキュリティ面に特有の利点と問題点を抱えています。利点としては、VMがそれぞれ分離した状態にあるため、VM単体がサイバー攻撃を受けた場合に被害を1つのVM内にとどめることができる点が挙げられます。特に前述したType1はシステムがホストOSに依存しないため、ホスト側のコンピュータを悪用される可能性も低いです。

しかし、反対にホスト側が攻撃を受けてしまうと、同じハイパーバイザーで管理しているすべてのVMに被害が及ぶという問題点があります。また、セキュリティに関する機能や要件は、ハイパーバイザーの種類により異なるケースもあります。コンピュータの仮想化を行う際は、これらの問題を考慮してセキュリティ対策を練ることが重要です。

まとめ

仮想マシン(VM)の作成・管理に欠かせない「ハイパーバイザー」について、基本的な知識から実際に使用する際のメリット・デメリットまでご紹介してきました。

さまざまな企業で活用が進められている仮想化技術ですが、適切に運用していくためには、ハイパーバイザーをはじめとした関連技術の知識を深めることが欠かせません。今回ご紹介した内容が、仮想化技術の利用を検討する際のご参考になれば幸いです。