システムエンジニア(SE)とは? 仕事内容や年収、資格について解説

IT技術が急速に普及し、多くの企業でデジタル化が進むなか、IT活用の基盤を支える重要な存在となっているのがシステムエンジニア(SE)です。近年はIT人材の不足も問題になっており、企業にとってIT人材の育成や確保が急務となっていることから、システムエンジニアは今後ますます重宝される人材になっていくことが予想されます。この記事では、システムエンジニアの仕事内容や必要とされるスキル、向いている人の特徴などを詳しくご紹介します。

システムエンジニア(SE)とは

システムエンジニア(SE)は、ソフトウェアやITインフラの設計、開発、運用・保守などを行うエンジニアです。一般的には、要件定義や仕様の決定など、システム開発におけるいわゆる上流工程と呼ばれるプロセスを担当することが多く、クライアントの要望に応じてシステムの効率化や問題解決を図ります。

ただ、企業や開発チームによってシステムエンジニアが担当する業務の幅は異なり、下流工程でプロジェクトの進捗などを管理するリーダー的な役割を担ったり、下流工程まで一貫してシステムエンジニアが担当するケースもあります。

システムエンジニア(SE)の仕事内容は?

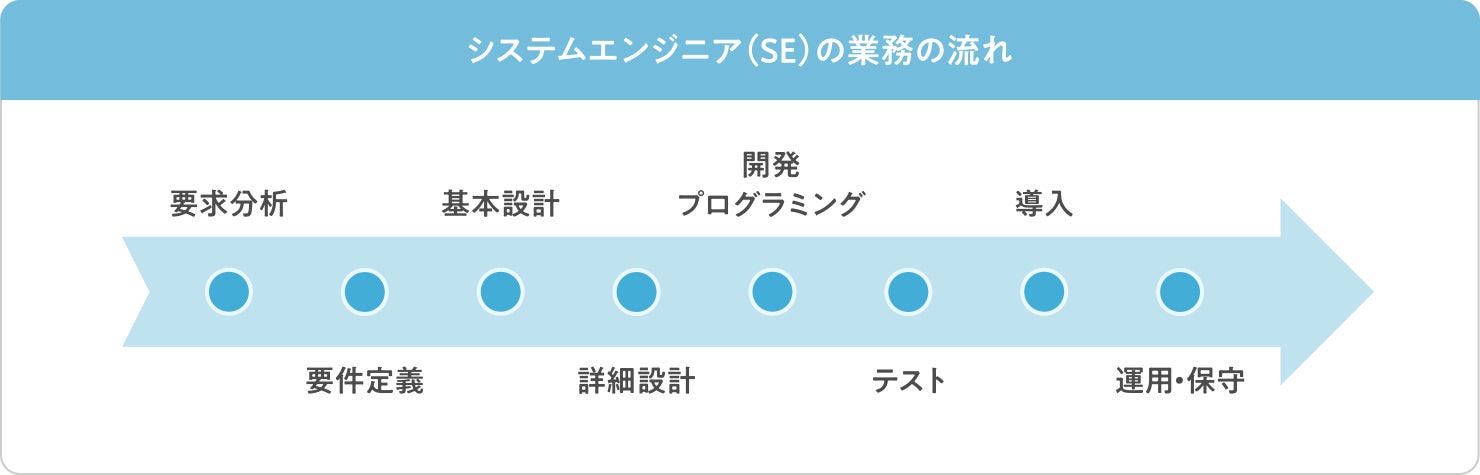

システムエンジニアの仕事は、一般的に以下の図のような流れで行われ、要求分析から運用・保守に至るまで多岐にわたります。

まず、「要求分析」の工程でクライアントがどのようなシステムを求めているのかをヒアリングします。その後、ヒアリングした内容を基に「要件定義」の工程でシステム全体の概要を明確にし、システムの設計を行っていきます。「基本設計」は業務の流れや機能、ネットワーク構成などを設計し、「詳細設計」はプログラミングを行うための細かな仕様を固めていく工程です。設計が終われば、「開発」工程でプログラムを作成し、「テスト」工程でシステムの動作を確認します。システムの導入後は「運用・保守」を行い、トラブル対応などを通じてシステムの安定稼働を維持していきます。

システムエンジニア(SE)とプログラマー(PG)の違い

システムエンジニアと混同されやすい職種としてプログラマー(PG)が挙げられます。システムエンジニアとプログラマー(PG)の違いは、主に「役割」と「責任を負う範囲」にあります。組織やチームによってシステムエンジニアとプログラマーの業務領域が変わることもあるため、明確な線引きが難しいケースもありますが、ここではそれぞれの一般的な業務を比較し、違いをみていきます。

システムエンジニア(SE)

システムエンジニアは、クライアントの要望を明確にして仕様をまとめ、プロジェクト全体を管理し、開発を推進する役割を担っています。クライアントと直接コミュニケーションをとる立場であり、「要求分析」「要件定義」「基本設計」「詳細設計」といった上流工程の業務を担当する場合が多いです。

プログラマーよりも仕事における裁量や責任も大きく、プログラミング全般の知識や経験、プロジェクトを率いるマネジメントスキルなどが求められます。

プログラマー(PG)

プログラマーは、プログラミング言語を用いてシステムやソフトウェアを実際に作成します。主に「開発」「テスト」「導入」といった下流工程を担当しています。

開発工程では、システムエンジニアが設計した仕様書に基づいてプログラミングをするほか、バグの修正やテストも行います。使用する言語はJava、JavaScript、Pythonなど多岐にわたり、担当する仕事のジャンルによってさまざまです。バグの発見と修正もプログラマーの重要な仕事で、テストを繰り返して不備のない状態に仕上げる役割を担っています。システムエンジニアと比べて具体的な機能の実装に専念する立場であり、技術面での責任を負います。

システムエンジニア(SE)の平均年収

システムエンジニアの平均年収は、担当するシステムの種類や企業規模、経験年数によって異なります。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、基盤システムに携わるシステムエンジニアの平均年収は「約684万円」、受託開発に携わるシステムエンジニアの平均年収は「約557万円」となっています。

さらに業務関連の資格を取得することで資格手当をもらえる企業もあり、このような福利厚生を活用することで収入を増やすことが可能です。システムエンジニアとしての業務に役立つ資格には、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験などがあります。

参考サイト:厚生労働省 職業情報提供サイト「job tag」 システムエンジニア(基盤システム)

厚生労働省 職業情報提供サイト「job tag」 システムエンジニア(受託開発)

システムエンジニア(SE)に求められるスキル

システムエンジニアとして活躍するには具体的にどのようなスキルが必要なのでしょうか。ここでは、システムエンジニアに求められる代表的なスキルを3つご紹介します。

技術力

システムエンジニアには、作業にかかる工程の算出や、チームメンバーが作成したコードの確認など、さまざまな場面でプログラミングの知識が求められます。また、下流工程に携わる可能性もあり、複雑なシステムの設計や開発、運用・保守を行うための高度な技術力が必要になります。プログラミング言語やデータベース、ネットワークに関する知識はもちろん、最新の技術を身につけることが重要です。

コミュニケーション力

システムエンジニアは、システムを設計するにあたってクライアントの要望を正確に把握する必要があるほか、クライアントに専門知識をわかりやすく説明しなければならない場面もあります。また、プロジェクトをスムーズに進めるためには、チーム内での円滑な情報共有も重要です。そのため、コミュニケーション能力はシステムエンジニアにとって欠かせないスキルの一つです。

問題解決能力

システムエンジニアには、システムの設計や運用中に発生するさまざまな課題に対して、迅速かつ効果的に対応する力が求められます。問題の原因を特定し、適切な解決策を見つけ出すためには、論理的思考力や分析力が重要です。また、複数の解決策を比較検討し、最適な方法を選択する判断力も必要になります。問題に的確に対処する能力は、プロジェクトを円滑に進めるマネジメント力にもつながり、プロジェクトの進捗を適切に管理することで期日までにスムーズに納品することが可能になります。

システムエンジニア(SE)になるには?

システムエンジニアになるためには、ITに関する知識やプログラミングなどの基本的なスキルを確実に身につけることが重要です。焦らず基礎を固めることが、活躍の場を広げる土台作りにつながります。

基本的なスキルを身につけた後は、自分の得意分野を見つけ、専門性を深めていくことで、システムエンジニアとしてより需要のある人材になることができます。クライアントの要望に応えることを第一とするなら、幅広い視野を持ち、エンジニアとしての知識だけではなく、他業界や他職種の知識・スキルも身につけることも大切です。

基礎をしっかりと固めた上で自分の専門性を高め、クライアントのニーズに応える姿勢を大切にすることで、組織から重宝されるシステムエンジニアになることができます。

システムエンジニア(SE)に必要なプログラミング知識を習得する方法

システムエンジニアに必要なプログラミングの知識を身につけるには、「独学で勉強する」「専門スクールに通う」「会社の研修で学ぶ」といった3つの方法があります。それぞれについて解説します。

独学で習得する

独学で習得することのメリットは、仕事の合間や通勤時間などのスキマ時間を活用して、自分のペースで勉強を進められる点です。プログラミングの参考書は数多くあるため、自分の勉強スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

しかし、参考書で勉強するだけでは、実際の開発現場における技術の応用方法やクライアントへのシステムの提案方法など、実践的な学習が不十分になるため注意が必要です。また、システムエンジニアに求められるスキルは幅広いため、勉強を継続することが重要です。

専門スクールに通う

スクールに通うメリットは、システムエンジニアに必要な技術に精通した専門の講師から直接指導を受けられる点です。また、スクールによっては、就職先を斡旋してもらえる場合もあります。

また、プログラミングの知識だけではなく、「実際の現場でどのように技術を生かすのか」といった、実践的なノウハウを教わることもできます。システムエンジニアを求めている企業は、ただ知識があるだけの人材よりも、実践的なノウハウも持っている人材を探しているケースが少なくありません。

受講料などの費用が必要になりますが、独学では身につかない知識を得られるほか、「学習がいき詰まった際に講師に直接相談できる」「カリキュラムに沿って短期間で習得できる」といったメリットがあり、お勧めの学習方法です。

会社の研修で学ぶ

最近では、プログラミングなどを未経験でIT業界に飛び込む人も多く、人材教育やスキルアップを目的として、企業が専門スクールに研修を依頼するケースが増えています。

会社の研修で学ぶ場合、業務内容に合わせた知識を習得できることや、企業側がスケジュールを調整するため、新たに時間を捻出する必要がないといったメリットがあります。また、職場の上司や先輩による指導のもとで力をつけることができるため、実践的なスキルが身につきやすいです。

システムエンジニア(SE)に向いている人の特徴

システムエンジニアに向いている人の特徴として、「学習意欲が高い」「課題解決への意欲が高い」「冷静で論理的思考ができる」といった点が挙げられます。それぞれ詳しく解説します。

学習意欲が高い

IT技術の進歩は非常に早いため、最新の情報にアンテナを張り、新しい技術や知識を学び続けることが求められます。そのため、システムエンジニアは自分のスキルを向上させる意欲を高く保つことが非常に重要です。学習意欲が高い人であれば、自己研鑽に努め、新しいことに挑戦する姿勢を持っているため、変化の激しいIT業界でも活躍し続けられる可能性が高くなります。

課題解決への意欲が高い

ITシステムは、クライアントやチームの課題を解決するために存在しています。「デジタル化を推進して業務効率を上げたい」「顧客満足度を上げたい」「コストを削減したい」など、クライアントにはさまざまな課題や目的があります。

こうした課題を解決するためには、システムエンジニアの課題解決に対する意欲が欠かせません。そのため、日頃からさまざまな課題を見つけ、それに対する解決方法を考えるのが好きな人はシステムエンジニアとしての資質を備えているといえます。

冷静で論理的思考ができる

システム開発のプロジェクトにおいて問題が発生した場合、システムエンジニアは感情に流されず論理的に問題を分析し、解決策を導き出すことが求められます。冷静で論理的な思考ができる人であれば、予算の超過やスケジュールの遅れ、クライアントの要望の変化など、予測できない事態が生じた場合にも正確な判断を下し、効率的に作業を進めることができます。

まとめ

ここまで、システムエンジニアの仕事内容や必要とされる能力、向いている人の特徴などをご紹介しました。

企業や組織のデジタル化が急速に進んでいることに伴い、IT人材の不足が深刻化しています。慢性的なIT人材不足のなか、システムエンジニアはIT活用を支える重要な存在として今後ますます重宝される存在になっていくはずです。システムエンジニアを目指される方にとって、この記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。